国民健康保険とは

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とした仕組みに変わりました(新たな保険証は発行されません)

お手元にある保険証は、令和6年12月2日以降でも、内容に変更がなければ有効期限までお使いいただけます。

12月2日以降、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちでない人には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を郵送しますので、引き続き、一定の負担割合で医療を受けることができます。

国民皆保険制度をご存知ですか?

これは、必要なときに安心して公平な医療サービスをうけられるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっている制度です。

国保も医療保険のひとつです。まずは、しくみを理解しましょう。

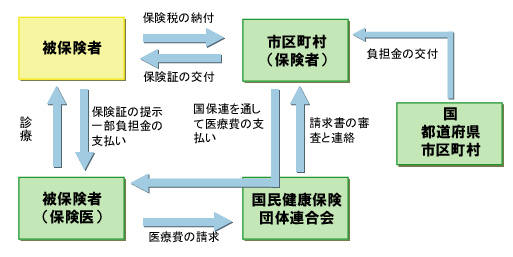

国保のしくみ

国保は、加入する被保険者の皆さんがお金(国民健康保険税)を出し合い、病気やケガをしたときの医療費にあてることで、加入者の健康をささえる制度です。

みなさんの住んでいる市町村が保険者になって運営しています。

国保の財政運営は県が主体

これまで市町村単位で運営してきた国民健康保険は、平成30年4月1日から県が財政運営の責任主体となり、市町村と一緒に運営することになりました。都道府県単位の広域化によって、財政基盤を安定させ、持続可能な保険医療制度を構築することが目的です。

国民健康保険関係のお手続きは、これまでどおり市役所やコミュニティセンターの窓口でできますので、被保険者の利便性を損なうことはありません。

厚生労働省のホームページ

栃木県のホームページ

被保険者になる人

国保に加入する一人ひとりのことを被保険者といい ます。

職場の健康保険などに加入している人 や生活保護などを受けている人以外は、すべて国保に加入することになります。(75歳以上の後期高齢者医療被保険者を除く。)

国保の主な被保険者は次のとおりです。

- 自営業者

- 年金受給者

- 農業・林業・漁業などの従事者

- 退職して職場の健康保険を脱退した人

- パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人

注意!

上記にあてはまるのに、いずれの医療保険に加入していないという人は、市町村の担当窓口に加入の届け出をし、国民健康保険被保険者証の交付を受けてください。

健康保険の任意継続について

会社を退職して20日以内の場合は、国保に加入する方法以外にも、最長2年間まで職場の健康保険に継続して加入することを選ぶこともできます。これを「任意継続」といいます。

※任意継続の加入手続きなどは、勤務先の健康保険担当者にお尋ねください。

国保税(保険料)については、その計算方法が違うので、納める金額は異なります。

国保に加入する場合の国保税の金額は、市町村の担当窓口に、社会保険を任意継続する場合の保険料の金額は、全国健康保険協会または健康保険組合などにご確認ください。

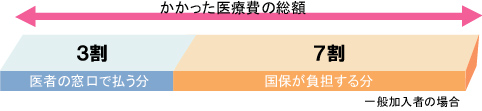

被保険者の負担

医療機関で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで、診療をうけることができます。

みなさんが医療機関や薬局などで負担する割合は、次のとおりです。

かかった医療費の3割を負担

( ただし、義務教育就学前までは2割、70歳から74歳の人は所得に応じて2割または3割を負担)

残りの医療費は国保が負担します。ただし、入院した時は、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を負担していただきます。

療養病床に入院の場合は、別に居住費の負担があります。

差額ベッド代・証明書代などは、保険給付の対象になりませんので、全額自己負担となります。

注意!

訪問看護や、国保を取り扱っている柔道整復師の施術なども、保険証を提示すれば、費用の3割( 義務教育就学前までは2割、70歳から74歳の人は所得に応じて2割または3割)の負担で受けることができます。

国保が使えないもの・制限されるもの

次の場合には保険証を提示しても、国保が使えなかったり、給付に制限されたりすることがあります。

この場合、原則として費用は自己負担となります。

みてもらえないもの(健康保険適用外のもの)

内容が健康保険適用の対象ではないもの

- 正常な妊娠・出産

- 経済的理由による中絶

- 健康診断・集団検診・予防接種

- 歯列矯正

- 美容整形

- 日常生活に支障のない、わきが・しみなどの治療

原因や状況によって健康保険適用外となるもの(保険給付の制限)

- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ

- けんかや泥酔などによる病気やケガ

- 医師や保険者の指示に従わなかったとき

健康保険適用外だが、他の保険の給付がうけられるもの

- 仕事上のケガ(労災保険の適用)

海外でのやむをえない治療は、国保の適用になる場合があります

海外旅行中の病気やケガも、申請によって国保の給付が受けられます。

申請の際には、診療内容の明細書と詳しい領収書に、日本語の翻訳文を添付して提出してください。

詳しくは、保険年金課(下記担当窓口)までお問い合わせください。