深岩石

ライター注:記事の中の写真は、まちの中の風景として撮影したものです。

掲載写真に問題がございましたら削除いたしますので、お手数ですがご連絡ください。

◆深岩石って

皆さん、この写真は何かご存じでしょうか。どこがシウマイなの?と話題になった「シウマイ像」ですね。JR鹿沼駅前に設置されています。その形状についてはTV番組でも話題になりましたが、材質にはあまり触れられていません。実はこの像は、鹿沼市で産出する「深岩石」でできています。

大谷石も深岩石も、地質学的には一般に緑色凝灰岩(りょくしょくぎょうかいがん)またはグリーンタフと呼ばれる岩石です。約1,500~2,000万年前に火山から噴出した火山灰や軽石岩片が海底にたまり、固まってできました。岩石名は両方とも「軽石火山礫凝灰岩(かるいしかざんれきぎょうかいがん)」と呼ばれ、ほぼ同時期にできたと考えられます。両方とも熱に強く、他の石材に比べて軽くて加工しやすいため、基礎石、土留め、石塀、外壁、屋根、石仏などに利用されてきました。

深岩石は、見た目は大谷石そっくりですが、大谷石よりも固く、密度が大きくてミソが少ないのが特徴で、多くの礫(小石)を含んでいます。ある研究では、大谷石に比べて密度は約1.2倍、強度は約2.4倍ともいわれています。化学組成には違いが見られ、深岩石だけに「曹長石」という鉱物が含まれています。深岩石は大谷石より吸水率が低いことから、水や温度差による風化に強く、大谷石のようにボロボロ剥がれたりしません。

鹿沼市内では、町のあちこちに深岩石が利用されています。蔵や石塀、水路、道標、灯籠など生活に密着して活用されていることがわかります。あなたの身近にある大谷石だと思っていたものが鹿沼産の深岩石かもしれませんよ。

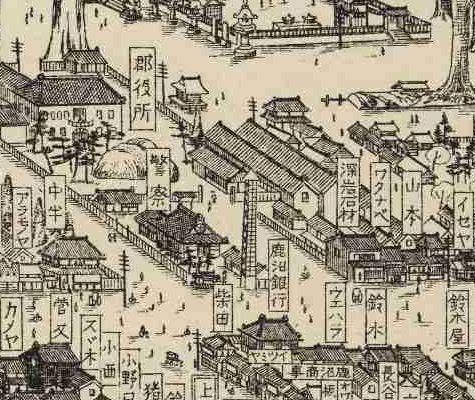

大正9年に描かれた「鹿沼市実景」(鹿沼市立図書館蔵)には郡役所のすぐ近くに「深岩石材」があることがわかります。

▲栃木県上都賀郡鹿沼町実景(一部)(松井天山)鹿沼デジタルアーカイブより転載

◆鹿沼市内の深岩石の建造物

●文化活動交流館

鹿沼市文化活動交流館 石蔵/旧帝国繊維石蔵(鹿沼市有形文化財)

https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0298/info-0000001813-1.html(市ホームページ)

●下武子町 倉庫

●下材木町 彫刻が見事な石蔵

●中田町 商店や飲食店として活用されている石蔵

●銀座二丁目 文化活動交流館と似た造りの店舗

●末広町 石蔵

●上野町 石蔵

●麻苧町 三階建ての石蔵

●上日向交差点 古峯・石裂道標

●加園 石裂山灯籠

●今宮町 深岩石と大谷石の石塀

●戸張町 水路の壁

●千手町 千手山参道の石段

●下田町 民家の火・水回りに活用

●上材木町 坂田稲荷鳥居

●上材木町 塀の下部

●天神町 天満宮外柵

●天神町 天満宮灯籠土台

●今宮神社 神楽殿基礎

●今宮神社 注意書き土台

●今宮町 獅子

●今宮町 門柱

●睦町 川上澄生美術館外壁

●中田町 門柱と塀

◆深岩石の産地

深岩石は鹿沼市役所から西へ4kmほどの深岩地区近くの笹原田で採掘されています。深岩石はこの山からしか採れません。天保年間から続く川田石材工業1社のみが露天掘りで、機械や手作業で採掘を行っています。

以前は建造物の構造体として活用されることが多かった深岩石ですが、最近は薄く切ったものを内装材として使ったり、コースターや砕いた石を釉薬に混ぜて焼いた焼き物にしたりと活用の幅が広がっています。

◆深岩石建造物の広がり

深岩石の石蔵は、大芦川、思川流域に広がっています。市南部の野沢地区にも多くの石蔵があります。

また、隣接する栃木市の市街地や都賀町、西方町のほか、下都賀郡壬生町でも見ることができます。これは、舟運や例幣使街道を使って近隣まで運ばれ、利用されたものと考えられます。

●栃木市都賀町 街道沿いの塀と石蔵

●栃木市入船町 麻問屋の石蔵

遠くは筑波山の麓、つくば市北条にある旧矢中邸「矢中の杜」でもよく似た石を見ることができます。「矢中の杜」は矢中龍次郎氏が昭和13年から28年にかけて建設された近代和風住宅です。斜面に建てられたこの住宅のアプローチの階段、2階のマントルピースに使われている石は深岩石そっくりです。他の場所には大谷石も使われているため、大谷石と深岩石をその特性を見極めて使い分けているように思えます。矢中氏の姉フサ氏が鹿沼に嫁いでおり、その関係で使われた可能性もあります。

●つくば市北条 矢中の杜 玄関へのアプローチ

●つくば市北条 矢中の杜 2階のマントルピース

また、令和元年8月に新築された足利銀行桐生支店・新宿支店の外壁にも深岩石が使われています。

あなたも、近くにある深岩石を見つけてみませんか?

ライター Nakky