鹿沼市の城10「金ヶ沢城(鹿沼市引田)」

鹿沼は城の宝庫である。

第10回目は、金ヶ沢城を紹介したい。

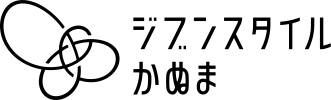

図1-金ヶ沢城縄張り図(上が北)

金ケ沢城は久我城(第3回で紹介)の北方、標高約500mの山上にある。

城の位置図を見ていただければわかると思うが、非常に山深いところにある上、お勧めできる登山道が無い。

道なき道を歩くことになるので(筆者調査当時)、もし見学をされる方がいらっしゃるのであれば、十分な装備と時間に余裕を持って出かけてもらいたい。

当方は見学時間を見誤り、山で怖い思いをしてしまった。

◆城の歴史

この城の歴史は定かではない。

しかし、立地から、近隣の久我氏の築いた久我城の支城と考える方が多いようだ。

久我城は平地に近い所にあるため、金ヶ沢城は物見的な役割を担っていたと考えられる。

◆城の構造

山深いとは言え、その縄張り(=城の土塁や堀、曲輪の配置の事)は見事なものである。

城内で一番広い主郭(=本丸)のみを徹底的に守り抜こうという意図がくみ取れる。

主郭を中心に、敵の侵入しそうな尾根全てに堀切を配し、敵の山腹への広がり抑えるために竪堀を設け、最後の“締め”として、主郭周りにのみ横堀を配している。

(堀切=尾根を断ち切るように配置する堀、竪堀=斜面に沿って作る堀/等高線に垂直な事が多い、横堀=等高線に沿って作られる堀)

今回は、その中でも特徴的な縄張りを紹介したい。

写真1-主郭周りの横堀

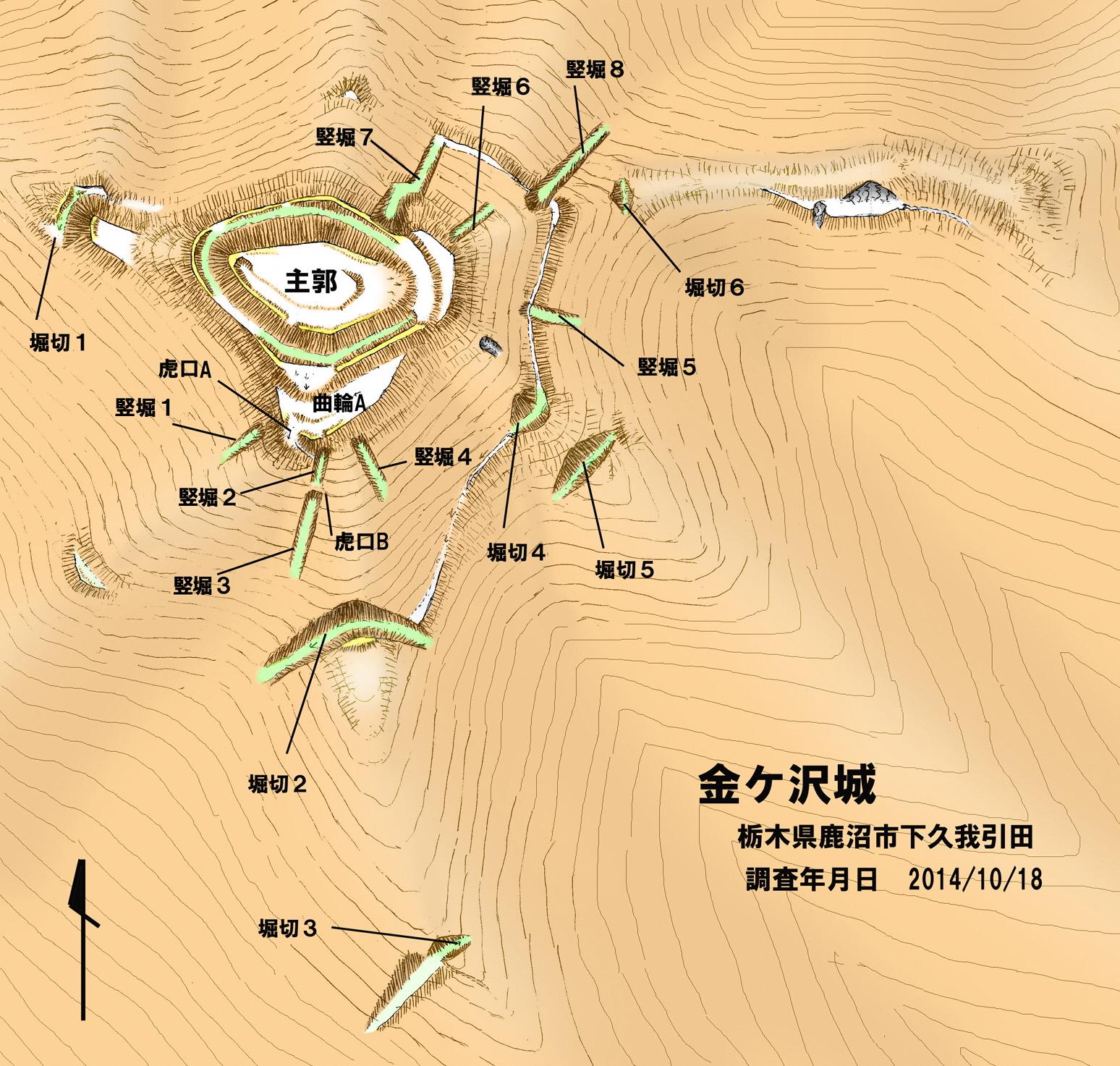

図2-主郭南側の尾根

紹介したいのは、図2、図3の主郭南側の尾根の警護である。

この尾根は基本的には「堀切2、3」二本で断ち切り、守り抜こうという思想だ。

しかし、もしこれを敵が突破した場合の防御が素晴らしい。

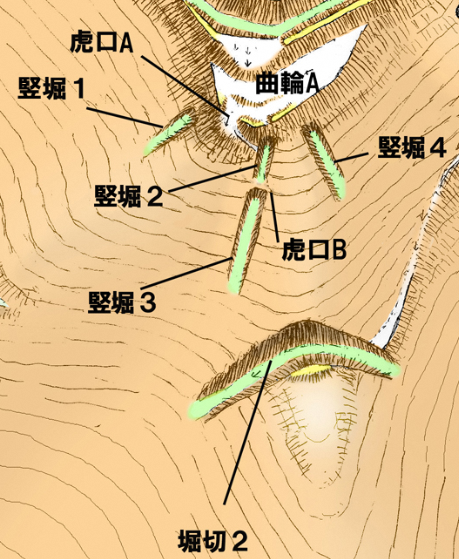

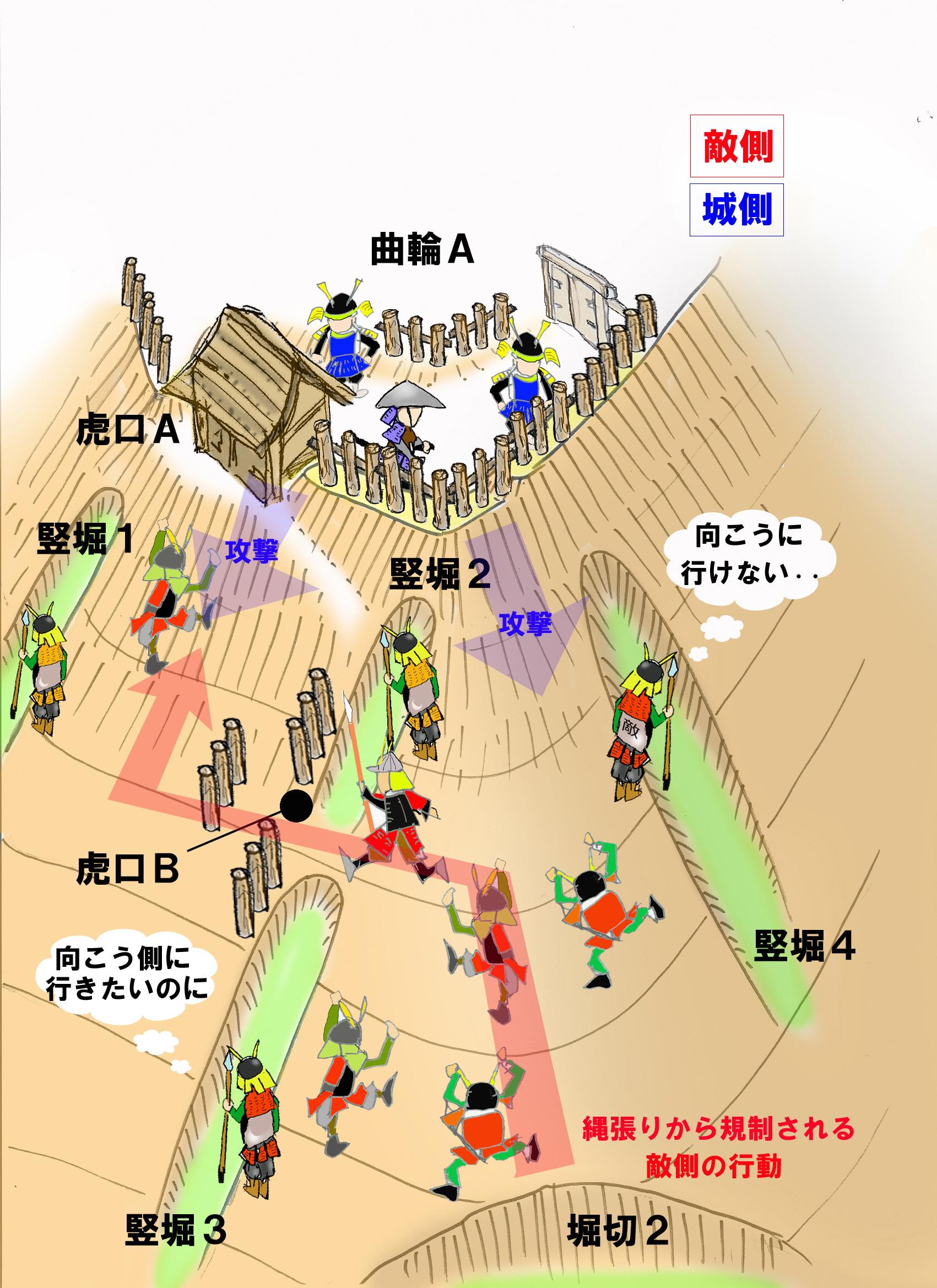

図3-主郭南側尾根 攻防イメージ図

堀切2を突破した敵方は、尾根をさらに上方へ突き進む。

しかし、頂上に近い所で竪堀3、4に挟まれ、尾根から山腹への移動を阻まれる。

そのまま進むと尻つぼみになり、上部の曲輪Aに待機する城方に責められる。(曲輪=人が活動するために、平らに均された領域)

仕方が無いので、敵方は竪堀2と竪堀3の間の切れ目を狙う。

おそらくここには、虎口B(=城門)があったと思われる。

もし虎口Bを敵が突破したとしても、再び今度は竪堀1,2が尾根上の行動範囲を狭め、敵の山腹への回り込みを阻止している。

その間も、城方は上部の曲輪Aから攻撃を仕掛けられるという狙いだ。

このように、非常に山深い割には、これだけの縄張りを備えた城は珍しい。

物見程度の城であれば、通常堀切一本のみの単郭の城が多い中で、金ヶ沢城には、非常に巧さを感じるのである。

前述した久我城も非常に縄張りが巧みな城である。

皆が言うように築城者が久我氏である可能性は高いであろう。

鹿沼の城は本当に素晴らしい。

以上。

◆城の位置図(国土地理院地図)

※筆者は城に関するホームページを開設している。

乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。

URL:http://saichu.sakura.ne.jp/tochigitop.html

<編集部より>

本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している

縄張りくんが、鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介

してくれています。

あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知

おきください。

ライター 縄張りくん