鹿沼市の城11「老沢城(鹿沼市老沢)」

鹿沼は城の宝庫である。

第11回目は、老沢城を紹介したい。

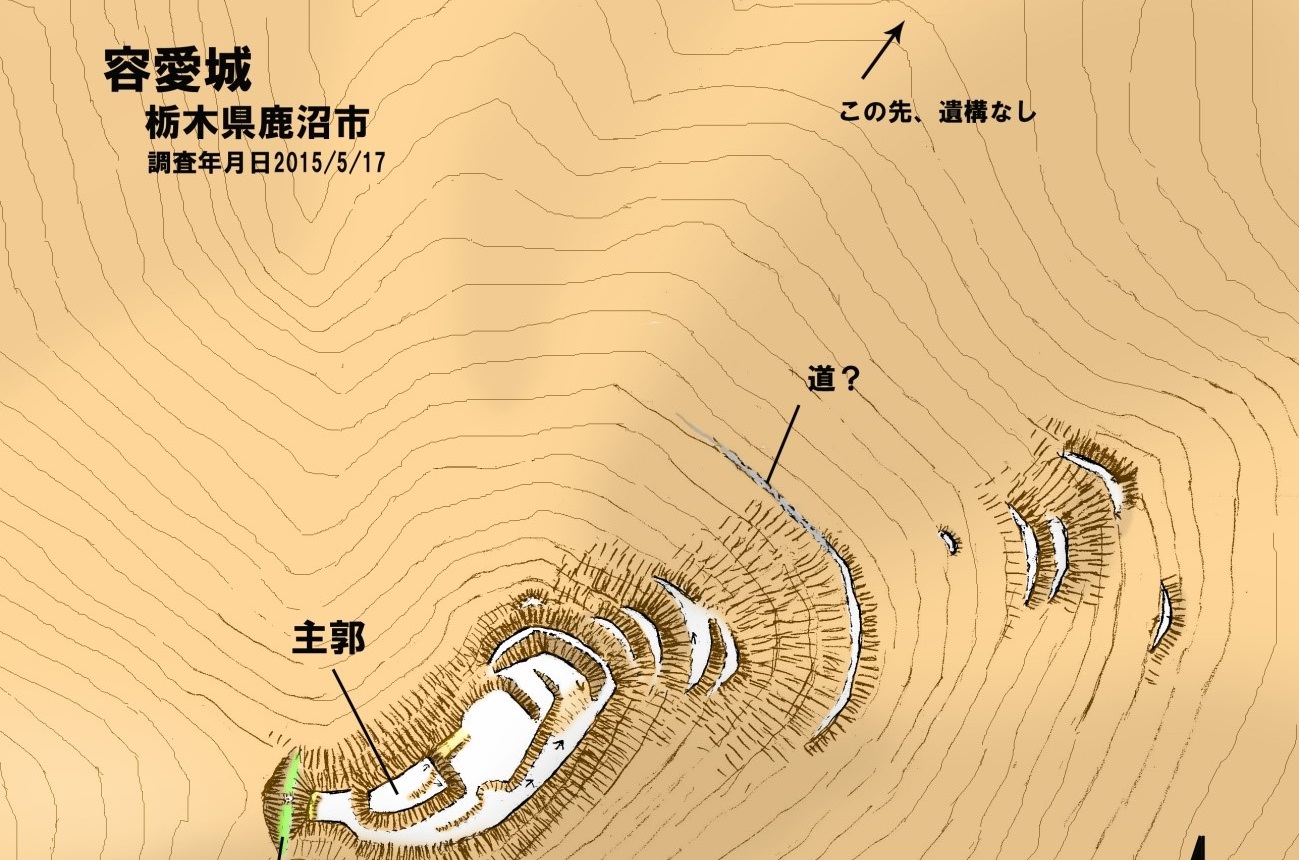

■図1-老沢城縄張り図(上が北)

この城は、「鹿沼市の城と館」※1発刊後に新発見された城である。

城主、城歴は不明である。

老沢城は、尾根上に曲輪(人工の削平地)を配置し、堀切(尾根を分断する堀)と横堀(等高線に平行な堀)を配する大変シンプルなもので、第3回の久我城や第10回の金ケ沢城とは毛色が違う縄張り(城の土塁、堀,曲輪の配置)である。

今回は、その縄張りと立地から城の位置付けを推察してみたい。

図2を見ていただきたい。

(1)老沢城の位置に着目したい。

当城は久我城の目と鼻の先にあり、荒井川を隔てて真正面に向かい合う。

老沢城の位置は、現在の二つの県道のT字路真正面でもある。

道の合流場所にある城は、街道監視の城の可能性が強く、老沢城は引田方面と鹿沼方面からの人、物の往来を監視していたと考えたい。

(2)三つの城の位置関係に着目したい。

金ケ沢城・久我城、そして老沢城は、綺麗に南北に一直線で並んでいる事がわかる。

■図2-金ケ沢、久我、老沢城の位置(国土地理院1/25000地形図)

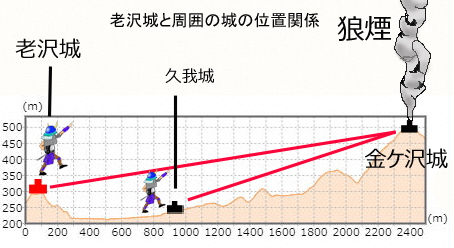

図3を見ていただきたい。

(3)城の標高に着目したい。

久我城と金ケ沢城はお互いが見える位置にある。

当たり前だろうが、それは狼煙などの煙、光、音の伝達をしやすくするためだ。

さて、老沢城も同様に金ケ沢城、久我城からの信号を確実に受け取れる高さにある。

これは三つの城の位置関係に、意図があると感じざるを得ない。

■図3-金ケ沢、久我、老沢城の標高上での位置関係(国土地理院3D断面図)

以上の(1)~(3)で何が言えるだろうか?

第10回でも述べたが、筆者は縄張りの技巧さから、久我城と金ケ沢城は同一築城者であろうと考えている。

その上で、A,B二つの可能性を考えてみた。

A 三つの城が相互補完関係にあり、同じ築城者であったとする考え方。

お互いを確認しあえる位置に置き、一体となって、この地域を監視していたとする考え方だ。

久我城が本部、金ケ沢は遠見を兼ねた城、老沢城は街道筋に対する物見としての役割があった。

一帯を三城でネットワークし、治めていたとするものである。

B 老沢城のみ築城者を別とする考え方。

仮に久我城攻略※2を目的とした大きな戦闘があったとしよう。

この場合、久我城を攻める側は、久我城の陣城(城攻めで臨時に作る城)として、近からず遠からずの地を選ぶはずである。

それが、老沢城の位置となったのだろう。

久我城と対峙するのであれば、久我城より標高が高く、荒井川を前面にして距離を置いている事も納得がいく。

また、老沢城からは、相手の金ケ沢-久我間のネットワークを垣間見る事ができる上、街道筋を移動する久我城方の動きも察知することもできよう。

さらに言うと、冒頭でも述べたが、縄張りが複雑な久我城・金ケ沢と比べ、老沢城はとてもシンプルな縄張りで、異質な感じがする。

そのようなところも、築城者が異なっていた可能性を指摘できる。

皆さんはA,B説、どうお考えになるだろうか?

■写真1-老沢城から見える金ケ沢城

■写真2-老沢城、最南堀切

さて、鹿沼市史※3では、元亀二年(1571)、周辺の引田にて戦闘状態があり、これらの三つの城が作られていったのではないか、としている。

その上で、確証はないが老沢・久我・金ケ沢の三城で、壬生方と思われる龍階城(第2回で紹介)と対峙したと考えたようだ。

筆者のB説とは全く異なるものである。

長々と三つの城の関係について書いてきたが、このように謎めいたところも鹿沼の魅力であろうと考える。

鹿沼の城は本当に素晴らしい。

以上。

___________________________________

※1鹿沼市の城と館(鹿沼市業書7)2002年鹿沼市史編さん委員会

※2 久我氏は天正十五年(1587)に滅亡したと言われる※1より

※3鹿沼市史通史編原始・古代・中世2004年 鹿沼市史編さん委員会

※筆者は城に関するホームページを開設している。

乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。

URL:http://saichu.sakura.ne.jp/tochigitop.html

<編集部より>

本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、

鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。

あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。

ライター 縄張りくん