鹿沼市の城12「上南摩・上の城(鹿沼市上南摩)」

鹿沼は城の宝庫である。

第12回目は、上南摩・上の城を紹介したい。

ここ上南摩には、“上の城”に対し“下の城”もある。

しかし、“下の城”は民家裏の低山であり、所有者が立ち入りを禁止しているので、間違えないようにしていただきたい。※1

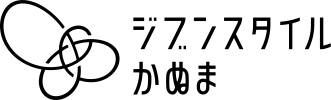

■図1-縄張り図(上が北)

さて“上の城”は“下の城”に対し、標高300m、比高150mの高い山にある。

アプローチとしては麓の光巌寺から登るのだが、お薦めする登山道もなく、尾根をひたすら直登するしかない。

しかし、このような山の上に、しっかりした遺構を持ち、要害竪固な城であることは、図1の縄張り図を見ていただければお分かりになると思う。

最高所を主郭とし、ここも含めた中枢部は、北東に続く大きな約三段の曲輪(曲輪=人口の削平地)であったと考えられる。

三段の曲輪は面積も広く、遺構もしっかりしている。

西部に続く尾根鞍部には、四つの堀切A、B、C、D(堀切=尾根、峯続きを分断する堀)を配置して、敵の侵入を拒んでいる。

城の東面については、斜面が急峻であることから、遺構が少なくなっている。

全体的に見て、敵の進入方向を北東、そして西に想定して作られた城の構造になっている。

以下では、主郭周りの目を引く遺構を紹介したい。

(1)主郭西の三重堀切

主郭西側に、三つの堀切を連続的に設置している。

堀切が連続的にある城は、鹿沼ではあまり珍しくはない。

第8回の滝ノ沢城では四重であり、第2回の龍階城も二重であり、かなりポピュラーな施設である。

これらの連続堀切は、各堀切の標高差があまりなく、平常時は堀を渡れるように橋や通路で連絡していたと想定できる。

しかし、上の城の三重堀切が変わっている所は、図2のように、短い区間で堀切が段違い平行棒のように設定されている所である。

現地に行っていただければお分かりになるが、この連続堀切を突破するのは至難の業だ。

よって筆者は、これら堀切には、普段から堀を渡るような通路はなく、完全に「遮断の壁」という意味で存在していたのでは、と考えている。

平時もこの三重堀切は迂回させ、主郭へのルートが設定されていたと考えている。

※2

■図2-主郭三重堀切

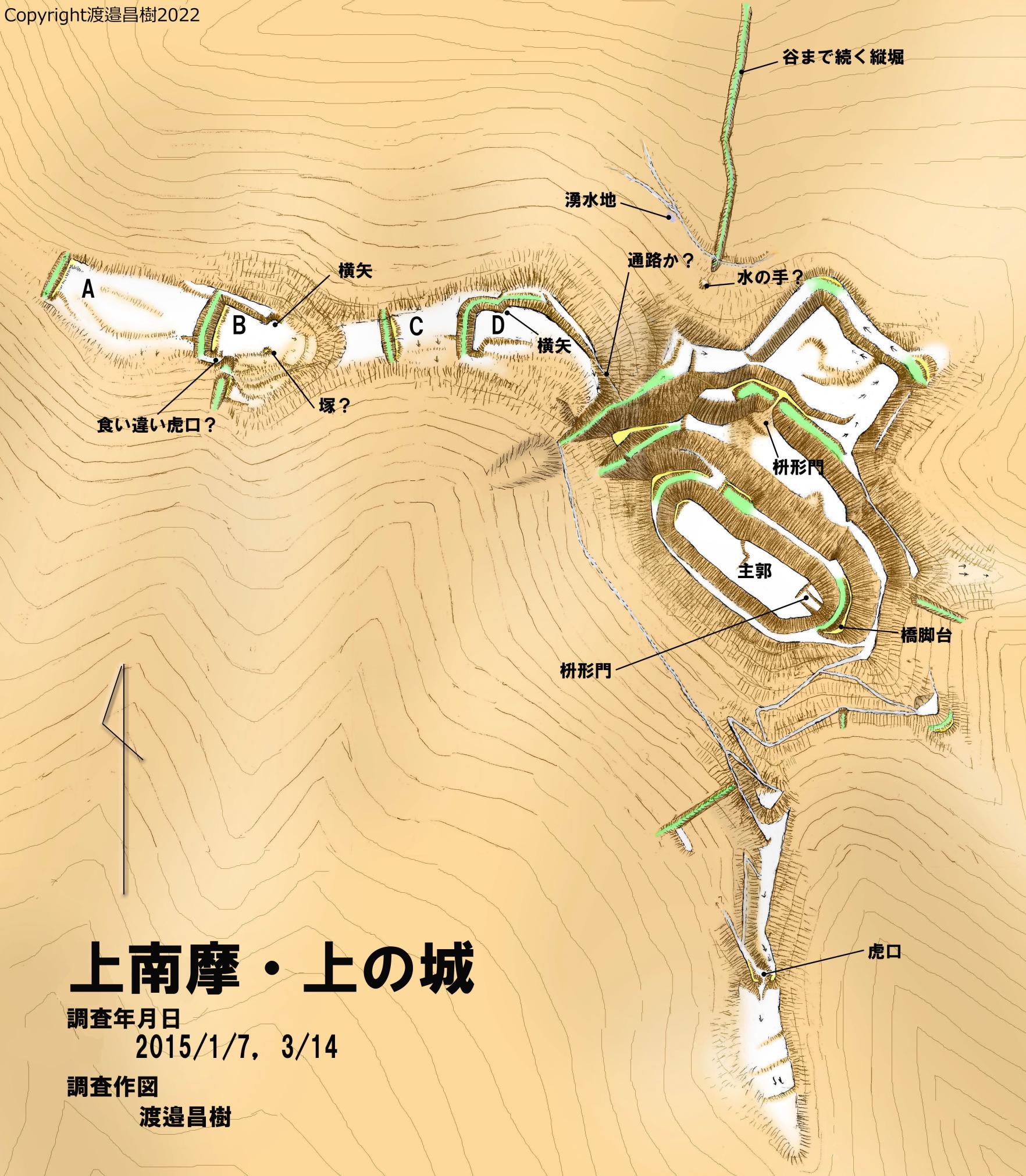

(2)主郭枡形門(枡形門=門の中に方形の空間を設け、ここに敵を封じ込める形で攻撃を可能にした門で、通路は大抵、枡形空間内で一折れするのが一般的)

この城の枡形門遺構は、主郭と主郭北の曲輪に存在する。

“枡形門”自体はさほど珍しい物ではないが、ここ上の城の枡形門は非常に“しっかりしている枡形門”ということで紹介したい。

主郭の枡形門は図1のように主郭東南端に位置する。

写真1のように、7m×10mほどの細長い枡形空間を設け、枡形に入ると、南西側に通路が曲げられていたと考える。※3

この方形の枡形空間がキッチリ方形で、且つ、まるで近世城郭のような形であるところが、近隣の城の中でも珍しいと感じている。

また、門の対岸には、空堀を隔て土塁が設けられているが、図3のように、この土塁と枡形間に木橋が掛かっていたのでは、と考えている。

■写真1-枡形門現況写真(主郭に入ると、通路は矢印方向に一折れしていた)

■図3-主郭枡形門イメージ

この城の歴史はあまり明らかではない。

文献には”南摩城”と記載のされるものがあるが、南摩のどこの城を指しているのかわからないそうである。

戦国期の南摩一帯は南摩氏が治めていたと伝わるが、この地には皆川氏も入ってきていたようである。

皆川氏の本拠・皆川城といえば、堀・土塁をふんだんに組み合わせた優れた縄張りが見事で、それに加え、物凄い土木量の中世城郭だ。

上の城も、かなり練りに練られた縄張りをしている。(縄張り=堀や土塁、曲輪などの配置、構造)

そう考えると、皆川氏もこの城に関与した可能性もあるのではないだろうか。

鹿沼の城は本当に素晴らしい。

────以上────

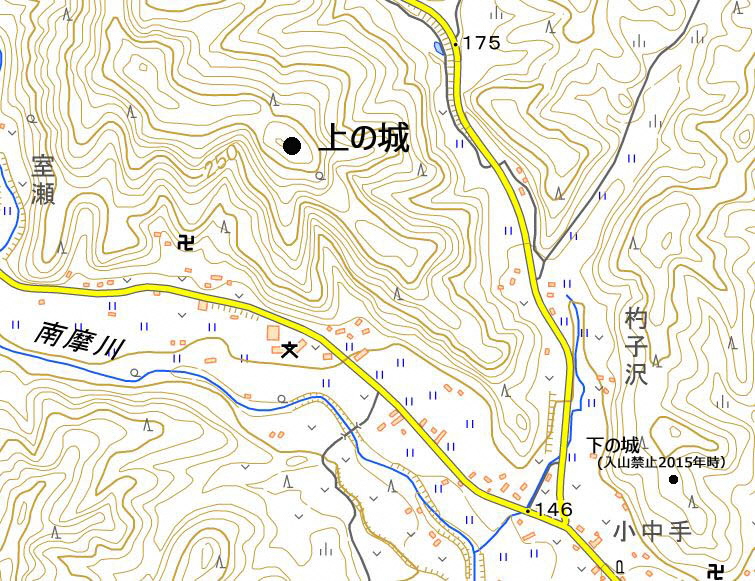

◆城の位置図(国土地理院地図より)

___________________________________

※1 2015年当時、所有者に立ち入りをお願いしたものの、拒まれている。

※2 堀切を回避し、主郭に至る通路については、筆者ホームページ「上南摩・上の城」の項で推察している。

URL:http://saichu.sakura.ne.jp/tochigitop.html

※3 鹿沼市の城と館(鹿沼市業書7)2002年鹿沼市史編さん委員会では、枡形門の通路は北側に折れていたと解釈しており、筆者と異なる。

<編集部より>

本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、

鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。

あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。

ライター 縄張りくん