鹿沼市の城14「久野寄居城と鶴巻城(鹿沼市久野/下永野)」

鹿沼は城の宝庫である。

第14回目は今までとは異なり、コンパクトな二つの城、久野寄居城と鶴巻城を紹介したい。

両城は縄張り(城の攻守のための曲輪、堀、土塁などの配置の事)が非常にシンプルな城である。

いわゆる単郭(単郭=一つの曲輪、曲輪=人が居住または待機を目的とした人工の削平地)の城と言って良い。

ちなみに、両城とも平野部とあまり比高差のない低山にある。

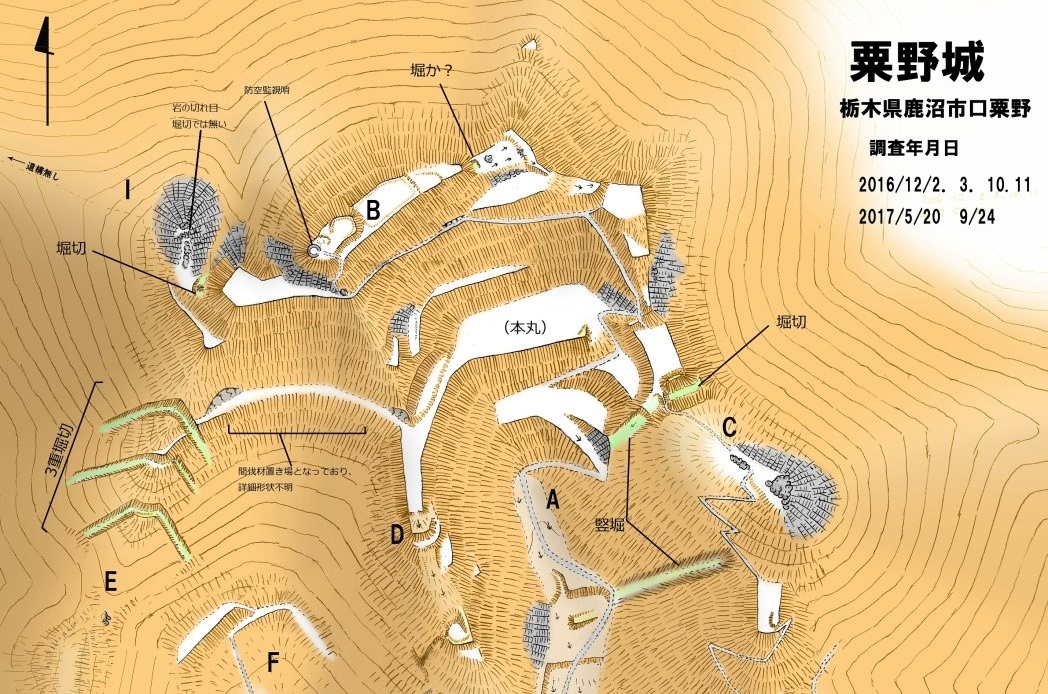

(1)久野寄居城

この城は、第1回の諏訪山城に近い標高185mの地にある。

地元の郷土史家が、「寄居」という集落を示す城館関連地名から発見された。※1

ちなみに、城跡山頂までの登山道は無い。

遺構は、主郭とした細い曲輪の南に、堀切(尾根を断ち切るように掘られた堀)を二本連続で入れる構造だ。

※1の資料では、位置的に諏訪山城の支城として関連を指摘されているようだ。

■図1-久野寄居城縄張り図(図の右が北)

■写真1-久野寄居城堀切(図1の堀切(1))

しかし、縄張り面から考察すると、諏訪山城と遺構の発想があまりにも違い過ぎる所が筆者には引っかかる。

第1回の本コラムでも紹介した諏訪山城および諏訪山北城は、非常に技巧的な作りをした縄張りである。

それに対し久野寄居城の縄張りは、諏訪山に比べてかなり見劣りする簡素な縄張りだ。

たしかに本城-支城という師弟関係の時期もあったかもしれない。しかし、もともとは“寄居”という名にちなんだ地元の小領主、土豪の城として築かれたのでは、と筆者は考えている。

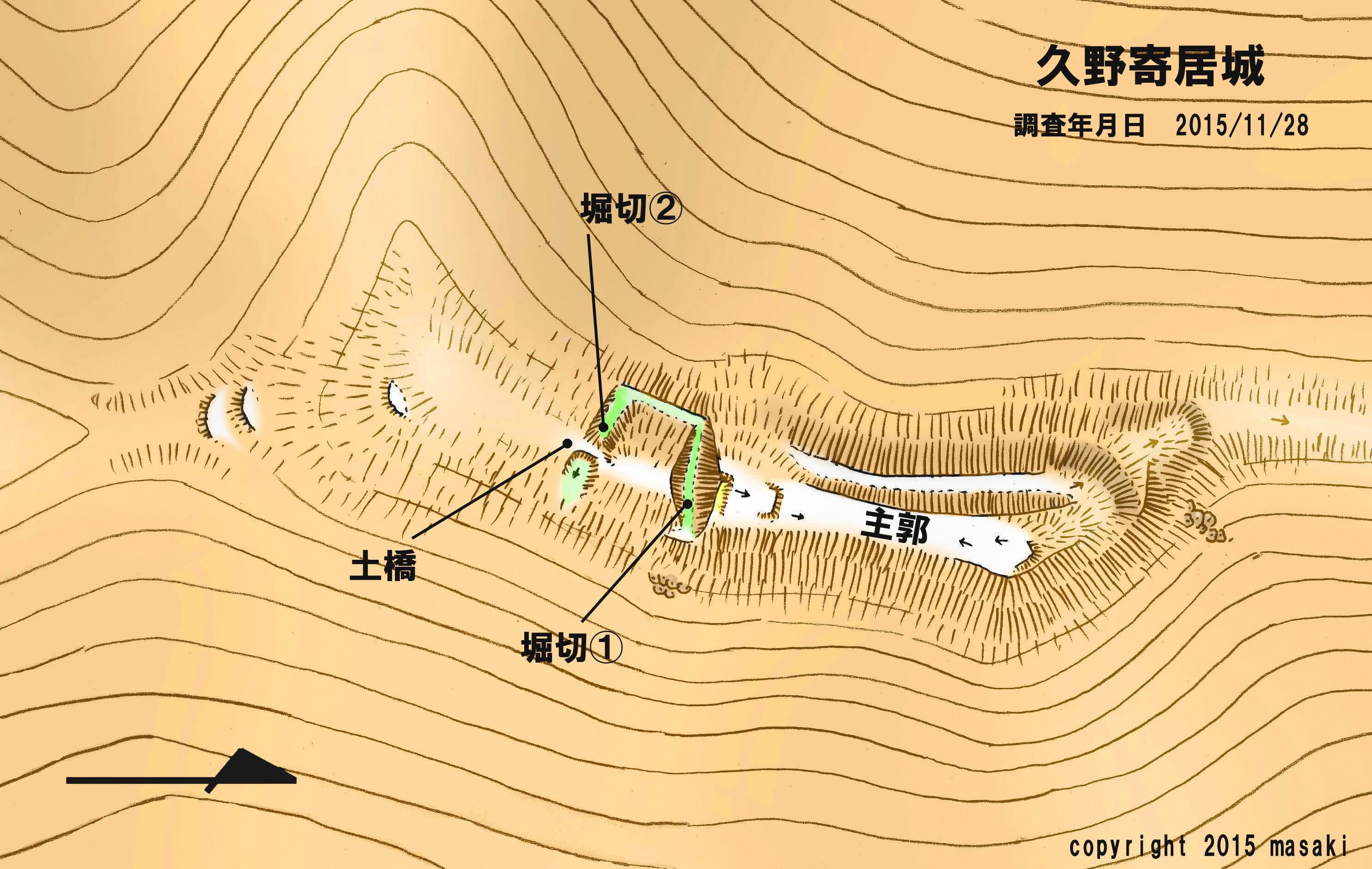

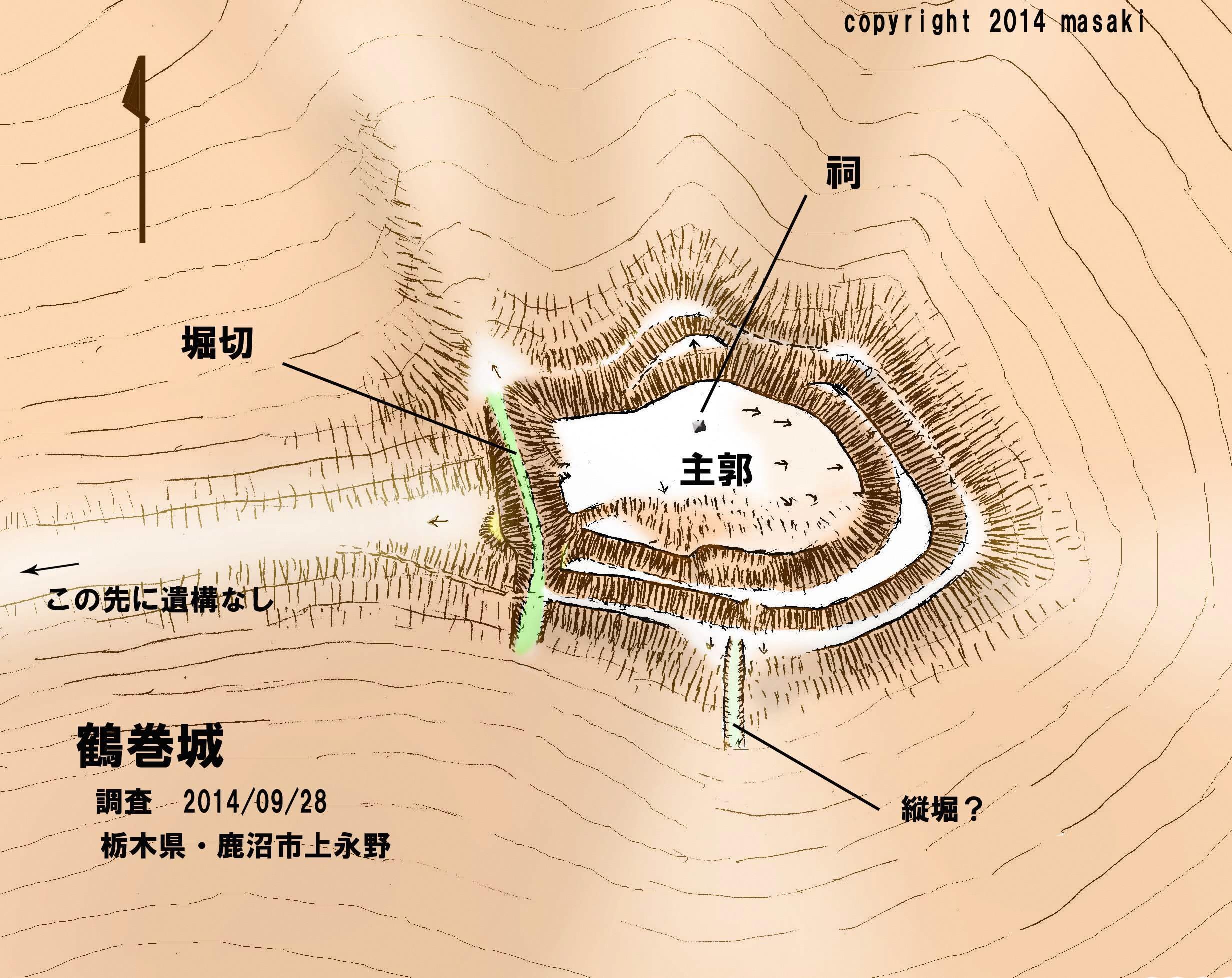

(2)鶴巻城

ここも標高215mの低山にある。

山頂まで決まった道はない。

麓に工場があるので、お断りして工場裏から登らせていただいた。

主郭はもちろん丘陵上の先端である。

主郭の西の尾根続きを1本のしっかりした堀切で分断する構造だ。

現在、主郭から堀切に下る山道があり、往時からの物とも思える。

しかし堀切対岸には、主郭と高さを合わせるような土壇があるため、堀間に木橋が架かっていた可能性もある。

■図2-鶴巻城縄張り図

■写真2-鶴巻城堀切

主郭のまわりには約二段の腰曲輪(メインの曲輪の側面に張り付くように設置された曲輪)が鉢巻状に廻りこむ。

ここは、人一人が通れるくらいの幅であり、臨戦態勢時に人が移動できるようにしたスペースか、柵または逆茂木などを設置するスペースであったと考える。

主郭の南に一筋竪堀状の溝があるが、これは竪堀(斜面に垂直に降りる堀)ではなく、主郭の祠への参道だった可能性がある。

繰り返しになるが、(1)(2)両城共に単郭+堀切の非常にシンプルな構造である。

久野寄居城の項でも述べたが、近隣の大きな城の支城と言ってしまう事は簡単であるが、かつてこの地域を細かく切り刻んで治めていた小領主達がいたはずだ。

彼らが、自分の小さな領地を守るために築いたオリジナルな城とは言えないのだろうか。

ちなみに、(1)(2)両城共に歴史は明らかでは無い。

鹿沼市の城は非常に規模の大きい物が多いが、本稿のように小さな城もあり、バラエティに富んでいる。

鹿沼の城は本当に素晴らしい。

────以上────

◆城の位置図(国土地理院地図より)

久野寄居城

鶴巻城

※1『粟野城と諏訪山城をめぐる一考察』杉浦昭博(鹿沼史林第四十七号、2007年)

※筆者は城に関するホームページを開設している。

乱暴なホームページではあるが、興味のある方は是非ご覧いただきたい。

URL:http://saichu.sakura.ne.jp/tochigitop.html

<編集部より>

本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、鹿

沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。

あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。

ライター 縄張りくん