鹿沼市の城15「妙見寺城(鹿沼市口粟野)」

鹿沼は城の宝庫である。

本年度最後の投稿、第15回目は、鹿沼市口粟野の“妙見寺城”を紹介したい。

この城は、2018年に筆者が新たに城跡として確認したものである。

きっかけは、筆者ホームページ※1への書き込みであった。

「粟野城の西、標高333m峰に城跡みたいなものがあるので、確認して欲しい」という内容であった。

指定された場所は、それまでの鹿沼市の城館調査やその他資料では、城跡として一切掲載されていない地点であった。

2018年1月、筆者は同胞と共に情報の調査に向かった。

目的の333m峰を目指すには、麓の曹洞宗妙見寺から登頂するルートが良いと考え、登山を開始した。

ところが偶然にも、妙見寺の裏山に、書き込みとは異なる別の城跡を発見してしまったのである。

また、333m峰へ向かう山の中腹にも、山上と麓の城を連絡するような虎口(城への入り口)の跡を発見した。

もちろん、書き込みのあった333m峰自体も城であることを確認した。

これら発見によって、妙見寺周りには全部で三つの遺構がある事が判明した。

後述するように、筆者はそれらが関連づいて築かれたと判断し、三つを総称して「妙見寺城」と本稿では仮称させていただく。

多くの城が近代の改変によって失われていく中で、ここはおそらくほぼ完全な姿で往時を物語っていると考える。

今回は是非、これらの貴重で素晴らしい遺構群を紹介したい。

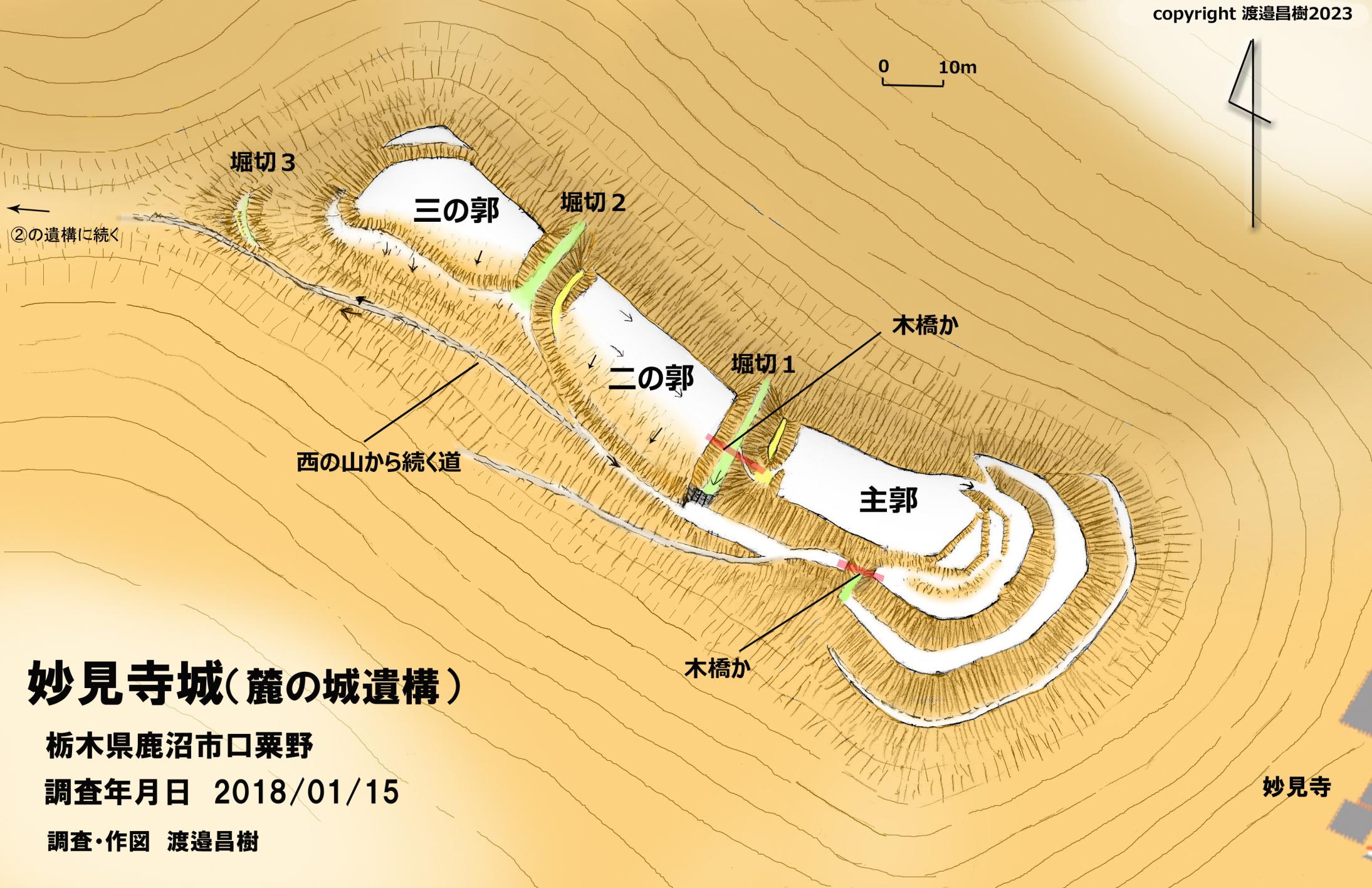

■図1-妙見寺裏 麓の城縄張り図

◆写真1-妙見寺裏 麓の城遺構写真

図1の堀切2現状

【1】麓の城

妙見寺裏の麓の城遺構は、標高200m、平地部からの比高50mの低山にある。

山の先端が主郭(本丸)である。

主郭周りには、それを囲うように約三段の曲輪(人工的に加工された平地)が作られている。

舌状に延びる尾根を、三本の堀切(尾根を分断するように掘られた堀)で、大きく三つに区画する縄張り(土塁、堀、曲輪などの配置のこと)である。

堀切の両端は竪堀(山の斜面を垂直に降りる堀)になっていない。

特徴的な所は、【2】【3】の遺構が続く西の方向から来た道が、各曲輪横下を通っている所である。

この道をたどれば、堀切を渡ることなく主郭に到達できるが、常に主郭、二の郭、三の郭から頭上攻撃を受けることになる。

この道は主郭南で突然途切れている。

しかし、対岸には道の流れに呼応するような細い曲輪があり、木橋が架かっていたと判断できる。

道を一旦分断しているのは、有事の際、この橋を破壊し、敵の侵入を防ぐためであろう。

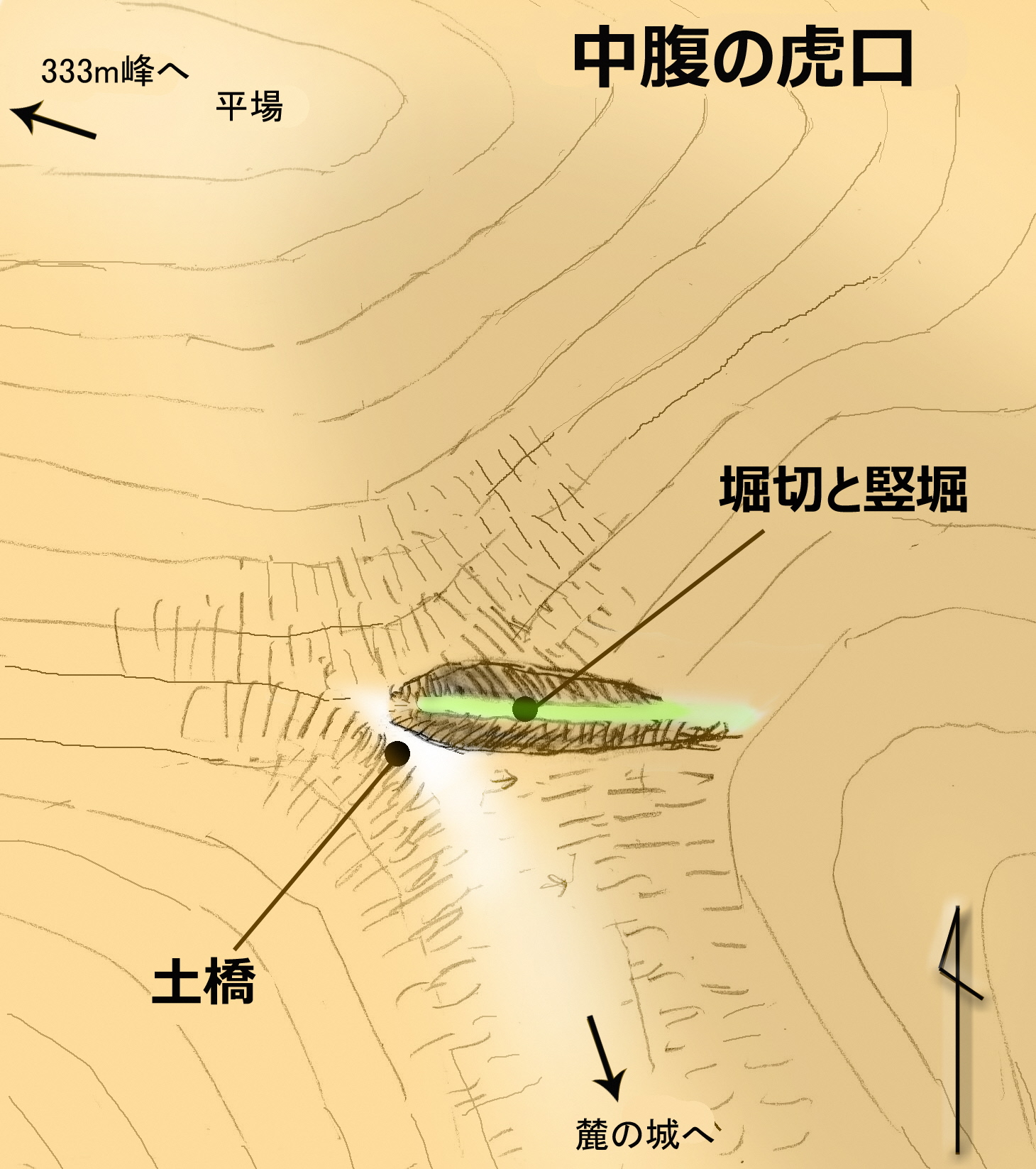

【2】中腹の虎口

これも今回の調査の中で新発見した遺構である。

麓の城遺構から西に山を歩く事240m、標高270mの位置にある。

構造としては、山続きである尾根の付け根に明確な堀切を一本入れ、その流れで竪堀を東面に落とす構造である。

堀切は西面のみ、削り残している。

ここを土橋(堀の対岸同士を繋ぐ土の橋)とし、虎口(城の入り口)として利用するためである。

この遺構は、麓の城遺構と山頂の333m峰を繋ぐ中間地点でもあり、有事の際は、それらを分断させるための施設だったと考える。

■図2-中腹の虎口

◆写真2-中腹の虎口写真

左:南から撮影した尾根上の堀切 右:北から撮影。写真右手が土橋となっている。

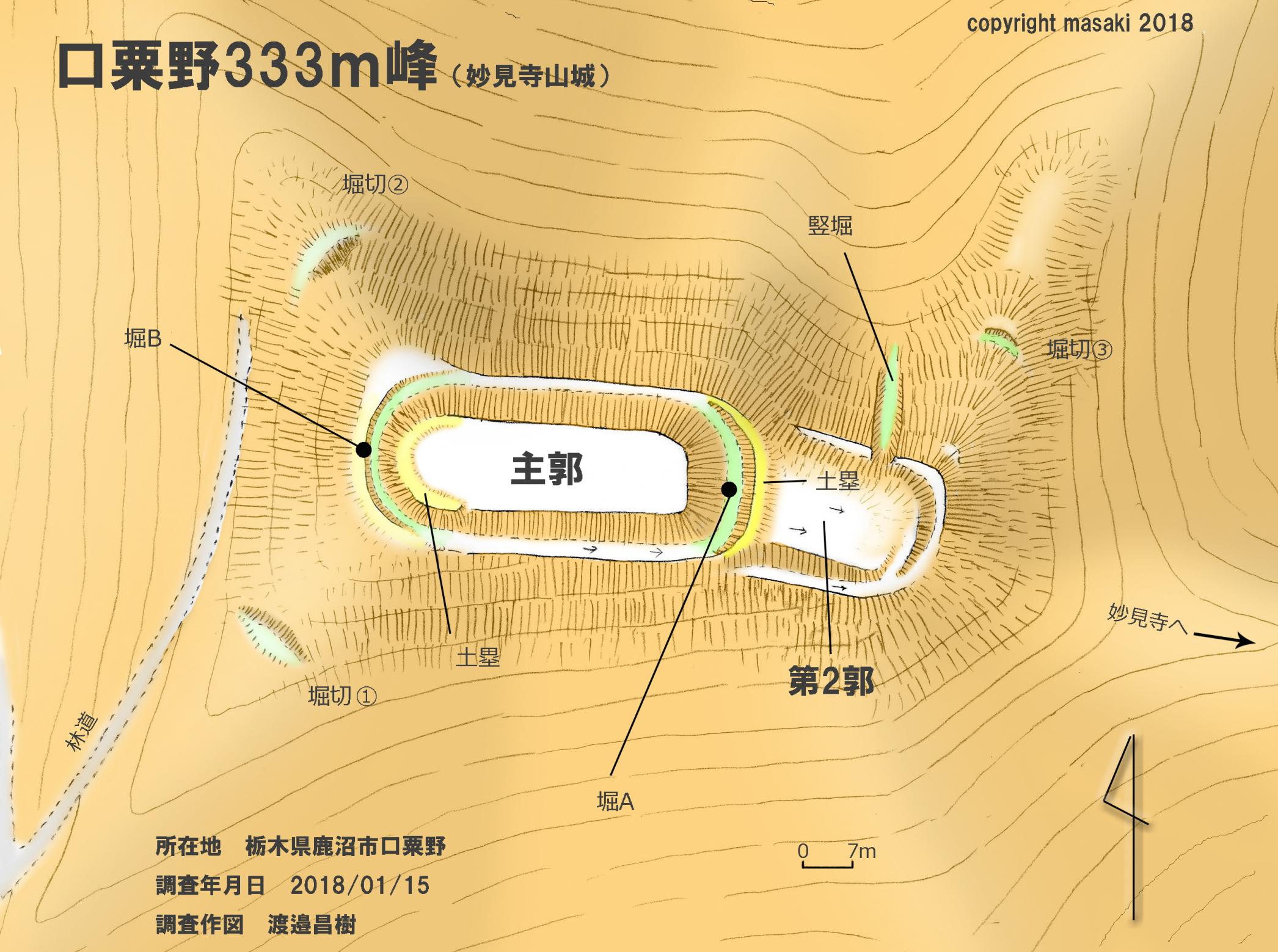

【3】333m峰

中腹の虎口から、さらに高さ50mほど山を登ると、いよいよ333m峰に到着する。

山頂部が主郭になる。

筆者ホームページの書き込み情報のように、山頂の主郭には土塁や堀があり、現地を見た瞬間に城跡だと判断できた。

主郭西の堀は横堀(等高線に沿って掘られる堀)となっている。

この堀一本で、北と南に続く尾根を分断する堀切の役割も担っている。

主郭東には堀を経て第二郭があり、郭の周りは細い帯状の曲輪が回る。

二郭に上がるには、現在南面に上り口があるが、往時からの物かどうかは不明である。

北側の帯状の曲輪は、一部を崩し竪堀が走っている。

主郭の西北、西南、第二郭の北の尾根には、少し下ったところに堀切が確認できる。

唯一、第二郭から東に続く尾根だけには堀切が無い。

この尾根は、妙見寺側の遺構【1】【2】につながっており、この333m峰の城が麓の城と関連を持っている何よりの証拠となっている。※2

333m峰は、妙見寺城の最高所にあたることから、物見的な役割を担っていたと考えられる。

■図3-333m峰

◆写真3-333m峰堀(図3の堀A)

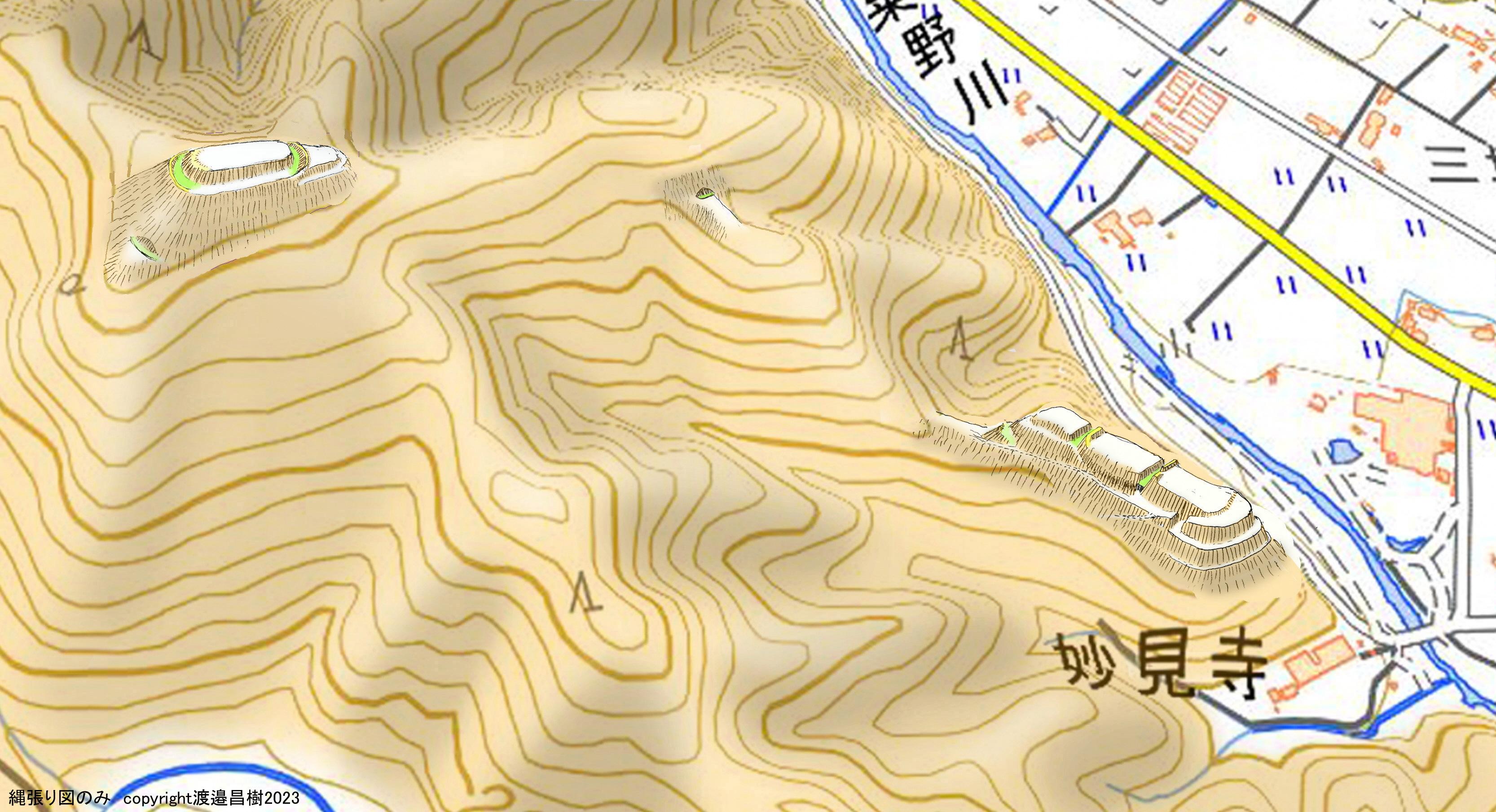

これらの事実から、【1】【2】【3】がたまたま“近い位置にあった”というだけでは無く、縄張りの繋がりから“一つの城”として機能していた、と筆者は結論づけた。

今回は調査できていないが、他の妙見寺周りの山の中にも、まだ遺構があるかもしれない。

追って、調査していきたい。

参考に、図4/5を作ってみた。

これは調査結果をもとに縄張りを立体的に表現、イメージしたものである。

麓から山上迄、城兵たちが行き来し、城を警護していた姿を描いてみた。

■図4-国土地理院3D図上に、縄張りを付加したもの

■図5-図4をベースに往時の姿をイメージしたもの(筆者想像である)

さて、この城であるが、新たに確認された城であるが故に、歴史等々は全く分かっていない。

また、その歴史を明らかにする術を、筆者は持ち合わせていない。

近隣の皆様には関連する情報(資料、伝承など)があれば、是非ご提供いただきたい所である。

鹿沼の城は本当に素晴らしい!!

────以上────

◆城の位置図(国土地理院地図より)

___________________________________

※1 筆者ホームページ

ホームページ名埼玉県/栃木県の中世城郭

URL: http://saichu.sakura.ne.jp/

TOPページで「新・栃木県の中世城郭」をクリックし、「あいうえお順で探す」から鹿沼市妙見寺城を選んでいただければ、発見当時の状況がお分かりになると思う。

※2 山麓と山頂の城がセットとなっている城の類例としては、鹿沼市内では滝尾山城、下沢城等があげられる。

(附記)

本コラムをシカノツノタチ発信局に掲載するにあたり、妙見寺ご住職にはご快諾をいただいた。

紙面を借りてお礼を申し上げたい。

<編集部より>

本コラムは、趣味として長年、城の構造(縄張り)を調査している縄張りくんが、鹿沼市の魅力の一つとして、市内の縄張りを紹介してくれています。

あくまで、縄張りくん個人の見解に基づくものですので、ご承知おきください。

ライター 縄張りくん