麻苧町【彫刻屋台組み立て 2日目】

麻苧町彫刻屋台組み立て2日目にやってきました!

改めまして、皆さんこんにちは。

前回の麻苧町【彫刻屋台組み立て 1日目】に引き続き、

今回も組み立て作業にお邪魔しました。

今回は組み立ての様子と共に、数人の方々から聞いたお話に重点を置いて記事を書きたいと思います。

まず、組み立て2日目は2月19日(日)に行われました。

前回からちょうど1週間経ちました。

場所の提供は、麻苧町の川島酒店さんです。

この日は朝から西の空に虹が出ていました。

西の空に虹が出るのは非常に稀な事で、このような時は昔から雨が降ると言われていたみたいです。

お天気、持つかな?

今日の作業は、仮組みした屋台の屋根や周りに彫刻を付ける作業です。

まずは屋台蔵から彫刻を運びます。

屋台蔵は近くにありますが、彫刻の重さが10kgから15kgあるので車で運びます。

運んできた彫刻は頭(かしら)が破損した部分がないかなど確認しながら、機械で彫刻の間についたホコリなどを綺麗にします。

彫刻がどんどん運ばれてきました。

それではここで、お聞きした話を元に彫刻について説明したいと思います。

麻苧町の彫刻には、ストーリーがあるそうです。

(1)鯉(こい)(2)鯉にツノが生える(3)龍になる(4)龍になって登っていく

成長していく様子が、一つの物語のようです。

鯉が龍になる様子は、成長する過程の表現・空想として表しているそうです。

この成長段階を表している彫刻は、車輪の上の位置にあります。

麻苧町の彫刻屋台を見た際には見つけてみて下さい。

次に、牡丹の花の彫刻の近くには獅子の彫刻が付き、組み立てる時はお互いを見つければ位置がすぐに見つかるそうです。

慣用句にも「牡丹と獅子」という言葉があり、取り合わせの良いもののたとえとされているようです。

たしかに組み立てていくと、牡丹と獅子の彫刻はセットになっていました。

こちらは可愛らしいスズメの彫刻です。

子孫繁栄の彫刻です。

子宝に恵まれますように...

と願いを掛けた彫刻で、実はこの麻苧町の屋台だけにある訳でなく、鹿沼彫刻屋台にはみんなこのような彫刻が付いてるとの事です。

皆さん、どの場所にあるかぜひ見つけてみて下さい。

他にも、上下で向きが違う彫刻も。

左右どちらとも龍の彫刻ですが、

右 龍が下を向いてるので昇り龍

左 龍が上を向いてるので降り龍

龍が下を向いてるのになぜ昇り龍か。

偉大な人ほど頭を下げる、謙虚だという事から

下を向いている方が登り龍だそうです。

それを例える有名な言葉があります。

「実るほど頭を垂れる稲穂かな」という言葉です。

私は昔、この言葉を叔父さんに教えてもらいました。

腰が低くて優しそうな普通のおじさんと思っていたら、会社の社長さんだったりするんだよ、と。

昔の事ですが、聞いた時はすごく納得しました。

どんなに偉くなっても謙虚さを忘れない事。

すごく大切な事だなと思いました。

少し横道に外れてしまいましたが、年配の方の教えてくれる言葉や出来事はとても為になります。

この日も、麻苧町の自治会長さんはじめ自治会の方々、鹿沼の名匠の方々にお話を伺いました。

まず、この字は誰が書いたのか。

(1)墨で書いてある事から100年以上前の字と予測。

(2)今だと当たり前になっている字の読み書きも当時の庶民は出来なかった人も多く、出来る人が稀だった世の中。

(3)大工の棟梁は皆、読み書きが出来た。

こんな事を踏まえて、大工の棟梁が書いたか、

もしくは棟梁が依頼して筆師に書いてもらったのでは?との事でした。

次に彫刻屋台を作るためのお金について。

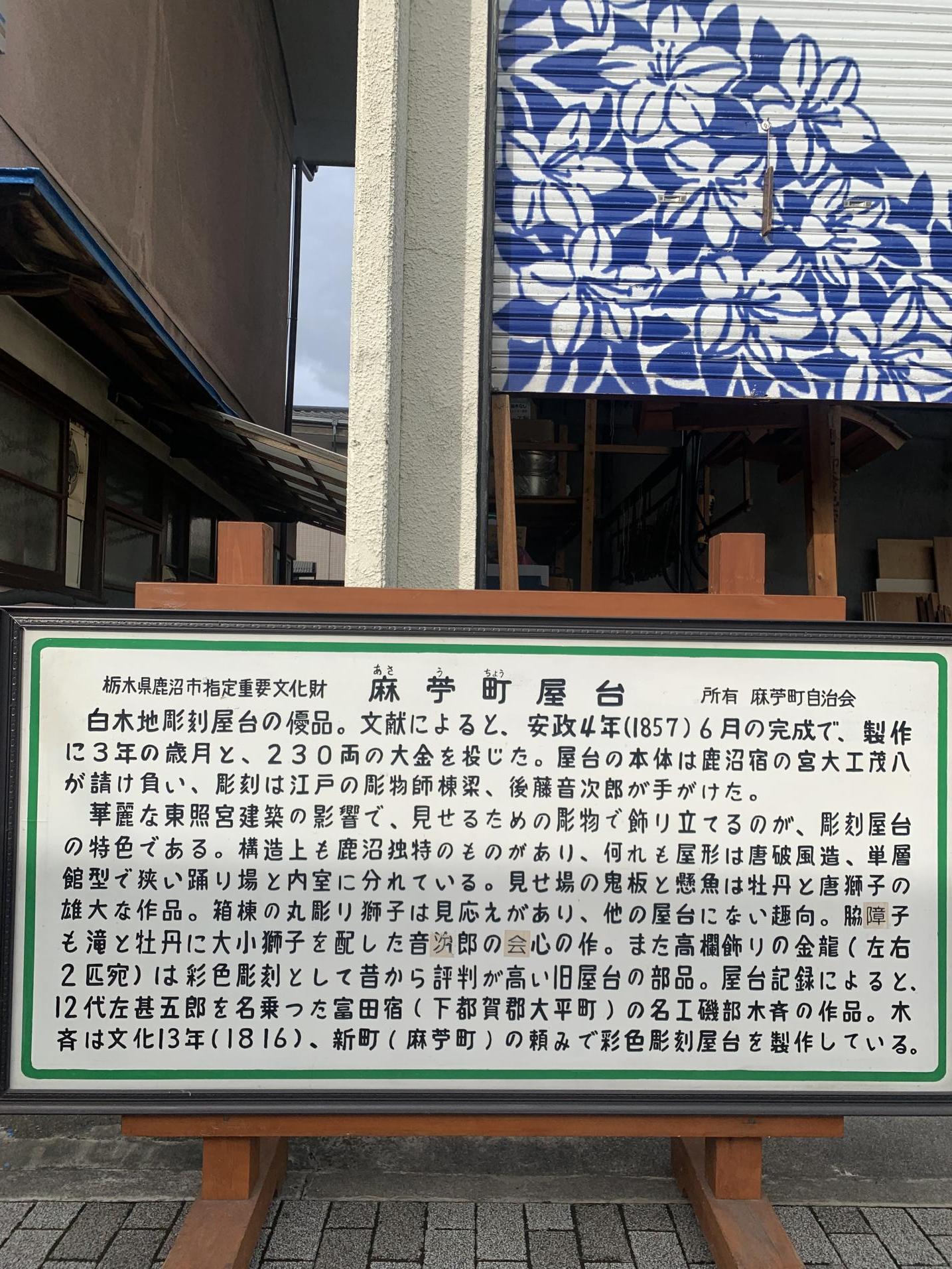

(1)麻苧町の彫刻屋台の値段は昔の金額で230両の大金。

(2)今、同じ物を作ると7千万8千万円かかる。

こうしてみると、彫刻屋台にはたくさんのお金がかかっている事がわかります。

町内の屋台を作るために一軒辺りにつき、今でいう1千万円2千万円の寄付をした家もあるそう。

麻苧町はその名の通り麻の栽培が盛んに行われており、そこから財を成した人達の寄付のおかげで立派な屋台を作る事が出来たそうです。

この事は麻苧町のご年配の方々からお聞きしましたが、これら昔の事を書いた麻苧町の古文書が実は現在も存在するんです。

また後ほどご紹介したいと思います。

また彫刻に戻ります。

麻苧町の彫刻屋台は宮大工の棟梁後藤音次郎さんが手がけました。

後藤音次郎さん、自分が作った証として花びらの中心に三日月の模様を付けたそう。

模様でさりげなく自分の足跡を残してるなんて、素敵だなと思いました。

このお話を聞かせてくれたのは、鹿沼彫刻屋台の彫工で、鹿沼の名匠 黒崎孝雄さん。

そして、乾さんは、私が書いた今までの記事の中で二度ご紹介していますが、乾さんも鹿沼の名匠で鹿沼彫刻屋台の車師です。

このお二人に同時にお話を聞かせていただきました。

まず、彫刻の背後が空洞になように彫ってあります。

これは木の彫刻の内側を彫る"内ぐり"と呼ぶそうです。

内ぐりをする理由は、彫刻の軽量化と割れを防ぐため。

彫ったあとを黒崎さんが指を指していますが、スジが入っています。

これは、鑿(のみ)の刃がこぼれている(欠けている)からだそう。

黒崎さんと乾さんは、

「あくまで仮説だけど、もしかしたら刃がこぼれている方が木に鑿の入りが良かったのかも」と言っていました。

粗く彫ってある理由として、見えない部分は時間短縮のために粗く彫ったのだろうとの事でした。

昔の人はこうして用途に合った仕事をしたそうです。

そして、完璧には作らず未完成部分を作ったそう。

これは日光東照宮の逆柱の言い伝えと同じ。

建物は完成した瞬間に崩壊が始まると言われ、

作り終わらないのはずっと繁栄し続ける証とされたそう。

ずっと終わりなく努力し続けていく姿、素敵ですね。

さて、先程の内ぐりにもどります。

懸魚(げぎょ)の裏側にも内ぐりが施されています。

※懸魚とは、屋根の両端(破風)部分に付けられた板(破風板)に吊り下げる装飾板です。

重さがある懸魚は、内ぐりをしてあると取り付け時も屋根の重さ負担も減りますよね。

ここで、彫刻屋台の重さについて。

麻苧町の彫刻屋台は、全ての彫刻を取り付けると重さが4トンになるそうです。

車輪にもかなり重圧がかかる事がわかります。

冒頭で西に虹が出ると雨が降ると書きましたが、

やはり雨が降ってきました。

しかし皆さんは作業の手を止めず、どんどん進めていきます。

そして、屋根の上にも鬼板(おにいた)が付きました。

※鬼板とは、屋根の箱棟等木造棟の端を覆う装飾的な板です。

しかし、鬼板はこれで終わりではありません。もう一段付くんです。

なぜ二段になっているのか。

鹿沼秋まつりでは、各町内の彫刻屋台が今宮神社に繰込みをします。

繰込みとは、一斉に会場入りすることです。

その際に昔の今宮神社の鳥居の高さは、彫刻屋台がくぐり抜けられる高さがなかったそう。

なので、繰込みする時には鬼板を外してくぐり、

また鬼板をつける作業をしたそうです。

これをいかに早く出来るかが若衆の腕の見せ所だと

言っていました。

いよいよ鬼板の上の部分が付きました。

懸魚と鬼板が付くと、とても豪華で立派な屋台になります。

ここで先程話した今宮神社の旧鳥居について。

旧鳥居は、数十年前まであったそうです。

麻苧町若衆頭のお話によると、若い頃は旧鳥居だったとの事。

その旧鳥居は今でも実はある場所にあるんです。

麻苧町の古峰ヶ原街道から今宮神社に向かう入り口に

"今宮神社表参道"の石碑として残されています。

旧鳥居の高さは、切って使われたためこの高さではありませんが、こうして残されているのは素晴らしい事ですよね。

この表参道は、お洒落な古民家カフェもありますよ。

この日、お昼に食べたキーマカレーのランチ。

▲日光珈琲 朱雀 さんにて。

この朱雀さんの並びには麻苧町屋台蔵があり、目の前にはまちの駅 新・鹿沼宿もあります。

ぜひ、立ち寄ってみてください。

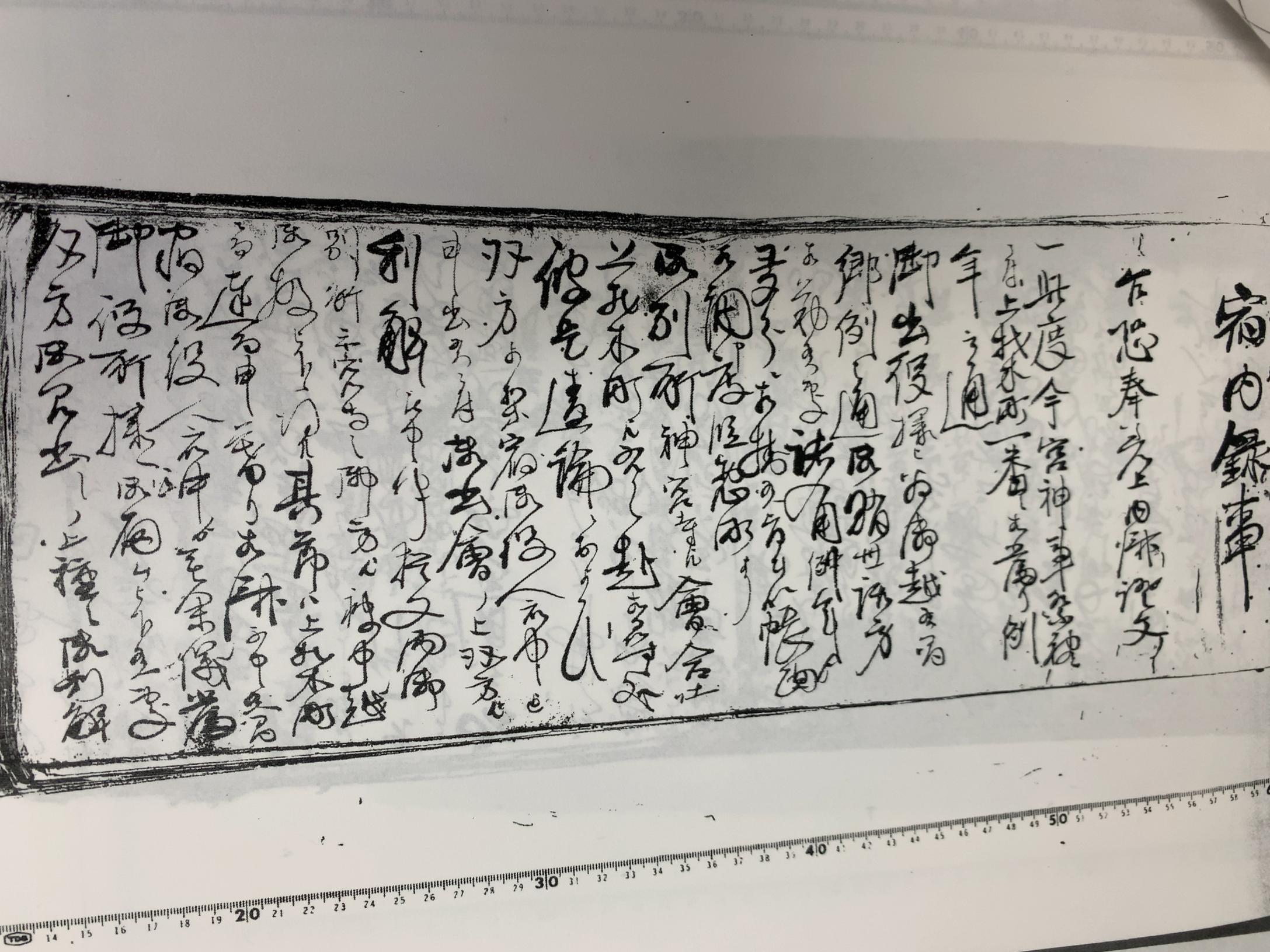

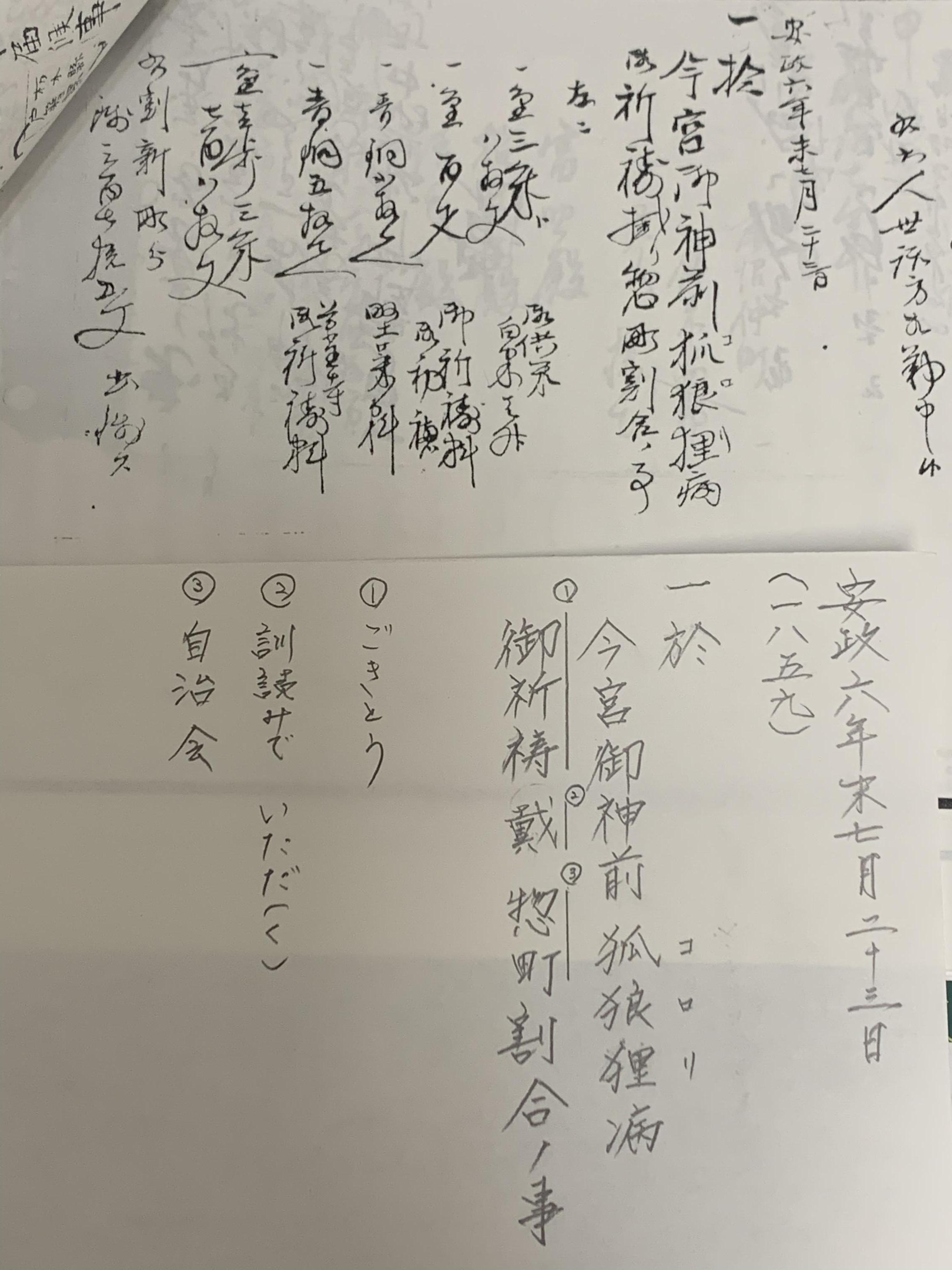

ここで、記事半ばに書いた麻苧町古文書について。

麻苧町の古文書は県立博物館に以前まで保存されていて、その中には詳しく当時のお祭りや屋台についての事が記されています。

実はこの古文書が保存されていたために、麻苧町の彫刻屋台は鹿沼の文化財第一号に登録されたそうです。

先人の方々のおかげですね。

こちらの古文書のコピーは、麻苧町自治会長の石川さんから見せていただきました。

古文書はページにして約300枚以上ありました。

しかし、古文書を読む事がなかった私は、くずし字で漢字も旧漢字が多くなかなか読めません。

そこで、アプリを使って読もうとしましたが、まだ認識力がそこまで開発されていないので、調べながら一文字一文字読んでいる途中です。

それでもめくっていくうちに、あれっと思った文字が目に入ったのでお見せしたいと思います。

用紙、真ん中から上が古文書で下が自力で訳したもの。

文章のなかに、コロリという文字があるのが分かりますか?

このコロリと言う疫病、江戸時代に大流行して多くの方が亡くなりました。別名、コレラです。

安政5年(1858)年に江戸で大流行しましたが、麻苧町古文書は安政6年(1859)の7月23日の日付で文章が記されています。

地域によって呼び名がちがいましたが、ここでは

"狐狼狸(コロリ)病"と読んでいます。

何故なら、狐(キツネ)や狸(タヌキ)に化かされたように急死するためにこの漢字が使われたそうです。

麻苧町の彫刻屋台はこの2年前に完成しています。

この狐狼狸が鹿沼で流行っていたら完成も遅れていたかもしれませんね。

昔から人々は流行りの病気に悩まされていた事が垣間見えました。

この文章をきっかけに、もっとこの古文書を読んでみたくなりました。

少しずつですが、今後読んでいきたいと思っています。

午後になり、彫刻屋台もいよいよ完成に近づいた頃、雨も止みました。

完成した屋台を屋台蔵に。

以前の屋台解体、今回の屋台組み立てを取材させていただいた事で私自身とても勉強になりました。

多くの方々から貴重なお話しを伺えた事、みなさんが昔からの事柄を踏まえ今を大切にしている事、それを今の時代に合わせて進めて行っている事、どれも取材しなかったら分からない事でした。

とても貴重な体験をさせていただけました。

本当にありがとうございました。

また同じ事を書くようですが、今年こそは鹿沼秋まつりが出来ますように。

それではまた!

ライター mari.mari