麻苧町【彫刻屋台移動】

みなさん、こんにちは。

今年の9月も昨年同様に暑かった...

みなさんもそう感じていませんか?

しかし、季節は巡っています。

気がつくと澄みはじめた朝の空気。

まだ朝焼けとまではいかないけれど、

ピンク色に染まった空。

夏に聞こえてきた鳥たちの鳴き声がいつの間にか

鈴虫の鳴き声に変わり、少しずつ夏とは違った変化を感じられるようになりました。

自然豊かな鹿沼市では、田畑や木々を見て秋の訪れを感じる機会もあるのではないでしょうか。

いつのまにか柿や栗の実がなり、彼岸花が咲いていました。

どこからともなく、金木犀の香りも漂ってきて

匂いからも秋を感じます。

2年前の特派員記事、【鹿沼秋まつり】でも祭り中に、仲間達と金木犀の匂いを感じることができたと書きました。

そう、いよいよ鹿沼秋まつりの季節です。

つい先日、鹿沼秋まつり仮屋台奉納行事が無事終わりました。

【仮屋台奉納行事】とは?

9月上旬に行われる仮屋台の奉納行事のことです。

各町がリヤカーなどを利用して簡単につくった仮屋台で神社に繰込み、例祭に屋台を出す意思を表します。

拝殿では各町に宮司から番号札が手渡され、例祭の繰込み順が正式に決定されます。

(鹿沼秋まつり公式サイトより引用)

そしてもうすぐ、鹿沼秋まつりの本祭りです。

鹿沼秋まつりは、2016年に「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」としてユネスコ無形文化遺産に登録されました。その屋台行事の主役である彫刻屋台が各町内から出発します。

私がお囃子で乗らせてもらっている麻苧町の彫刻屋台、実は今、麻苧町屋台蔵ではなく鹿沼市文化活動交流館の郷土資料展示室にあります。

毎年二台の彫刻屋台が展示されているのですが、

昨年のお祭り終了から1年間、麻苧町の屋台と下材木町の屋台が展示されています。

そのため、本祭りまでに麻苧町の屋台を屋台蔵まで持ってくる必要があるのです。

9月最後の日曜日。

朝早く、文化活動交流館に麻苧町・日吉囃子の面々が出揃いました。

彫刻屋台を、交通量の少ない早朝に運びます。

見事に晴れ渡った空。

展示室の外側扉も全開です。

なかなかレアな光景です。

久しぶりの、麻苧町彫刻屋台。

見事な風格で佇んでいます。

さあ、麻苧町彫刻屋台の移動が始まります。

まずは彫刻屋台以外のものを運び出します。

次に、屋台が動かない様に固定していた"木製の馬台"を外す為、ジャッキで屋台を浮かせます。

屋台を浮かせる時も、屋台の下にいる人と外側にいる人で声を掛け合います。

馬台を取ります。奥に写っている車輪が宙に浮いているのがわかります。

ジャッキで浮いた屋台を下ろしたら、

いよいよ屋台を動かします。

数人で、慎重に屋台を動かして、展示室から屋台が出ました。

一旦止まり、ここで"キリン"をかけます。

【キリン】とは?

屋台を方向転換させるときに使用する道具で、手回し式のジャッキのこと。(鹿沼秋まつり公式サイトより引用)

今では方向転換させること自体をキリンと呼んでいて、油圧ジャッキを使う町内も多いようです。

さあ、進行方向を向いて出発です。

麻苧町と日吉囃子の多くの人が集まったので交代で屋台を押します。

数百メートル進むと、またキリンをかけて方向転換。

お祭り同様、木頭の合図で一連の動作を行います。

進む屋台の車輪を見ると、滑らかに回転しています。

この車輪の心棒については、以前記事に書いた麻苧町【彫刻屋台組み立て1日目】に詳しく書きましたが、

鹿沼の名匠乾芳雄さんが作成したものです。

ぜひ、秋まつりの時はこちらの車輪にも注目してみてください。

いくら車輪が良くても、こういった石畳の上を走行するのは困難です。ここでも、「せーの!」「せーの!」と声を掛け合って軌道修正しながら押していきます。

いよいよ公道に出ます。

ここからは、より気をつけながらの屋台移動です。

…と、その時です。

屋台にハシゴがかかりました。

特派員記事を書く事を知っている頭をはじめ麻苧町のみなさんが、屋根の上に乗る段取りをしてくれたのです。

皆さんのご協力のおかげで、本当に貴重な屋根の上に乗せていただき、感無量です。

屋根の上には、若衆2人が一緒に登り、サポートしてくれました。

屋根の上に登らせてもらうのは、実は2回目。

1度目は、麻苧町【彫刻屋台組み立て1日目】の取材の時に、頭のご厚意で乗せていただきました。

そして今回も、頭のご厚意により屋根の上に乗せていただきました。

前回と違うのは、動いている屋台に乗ったこと。しかも公道を走行した彫刻屋台に、です。

実際に彫刻屋台の屋根の上に登ると、下から見るよりも高いです。麻苧町の彫刻屋台は特に大きいので高さも出るそうです。

走行している彫刻屋台は、ぎしぎしと揺れます。

少し怖いです。

もちろん、ぴんと立つことはできません。

座って乗っているだけでも目いっぱいなのに、

秋まつりの時、若衆は体の前に腕を組んで背筋を伸ばし、凛とした姿勢でブレずに立っているのです。

しかも、お祭りの時は舗装されている道路だけでなく、石畳や今宮神社境内の砂利道も走行します。

若衆の1人に、祭り中の屋根の上での様子を聞いてみると、

「大きく揺れても、何ともない感じでかっこつけて乗ってます。

両足で彫刻を挟み、足の内側に力をいれて体を支えています。

下で屋台を動かすのも大変なので、下の人数が足りない時には屋根に乗る人数も少なくなり、屋根での気配りも増えます。

それぞれ、その時によって対応します。」

と、にこやかに答えてくれました。

なんてかっこいいんでしょう、この心意気。

↑その話をしている途中、福田屋百貨店鹿沼店のお店入り口の鏡に屋台に乗った私たちが写っていることを教えてくれました。

走行中も、いろいろなことに気を配って屋根の上に乗っているんだなと思いました。

低い電線、信号機、看板など、屋台の屋根の上では間近に見ることができて、私にとって貴重な体験でした。

屋根の上の若衆は、秋まつり中これらの事にも常に気を配りながら乗っていることが分かりました。

それでは、屋根からの景色をしばしご覧ください。

市民情報センター前の公道を出てから

麻苧町屋台蔵前に着くまでのルートでした。

この区間の走行時間は、約1時間。

屋台を展示室から出した時間などを含めると、約2時間。

2時間の間に色々な気づきがあり、とても中身の濃い時間でした。

麻苧町の町内に屋台が入った時に、

頭が「庭に入ったよー!」とみんなに声をかけていたのが忘れられません。胸が熱くなりました。

おかえりなさいの文字と共に、屋台をインスタグラムに投稿していた方もいました。

みんな、自分の町内や屋台を大切にしています。

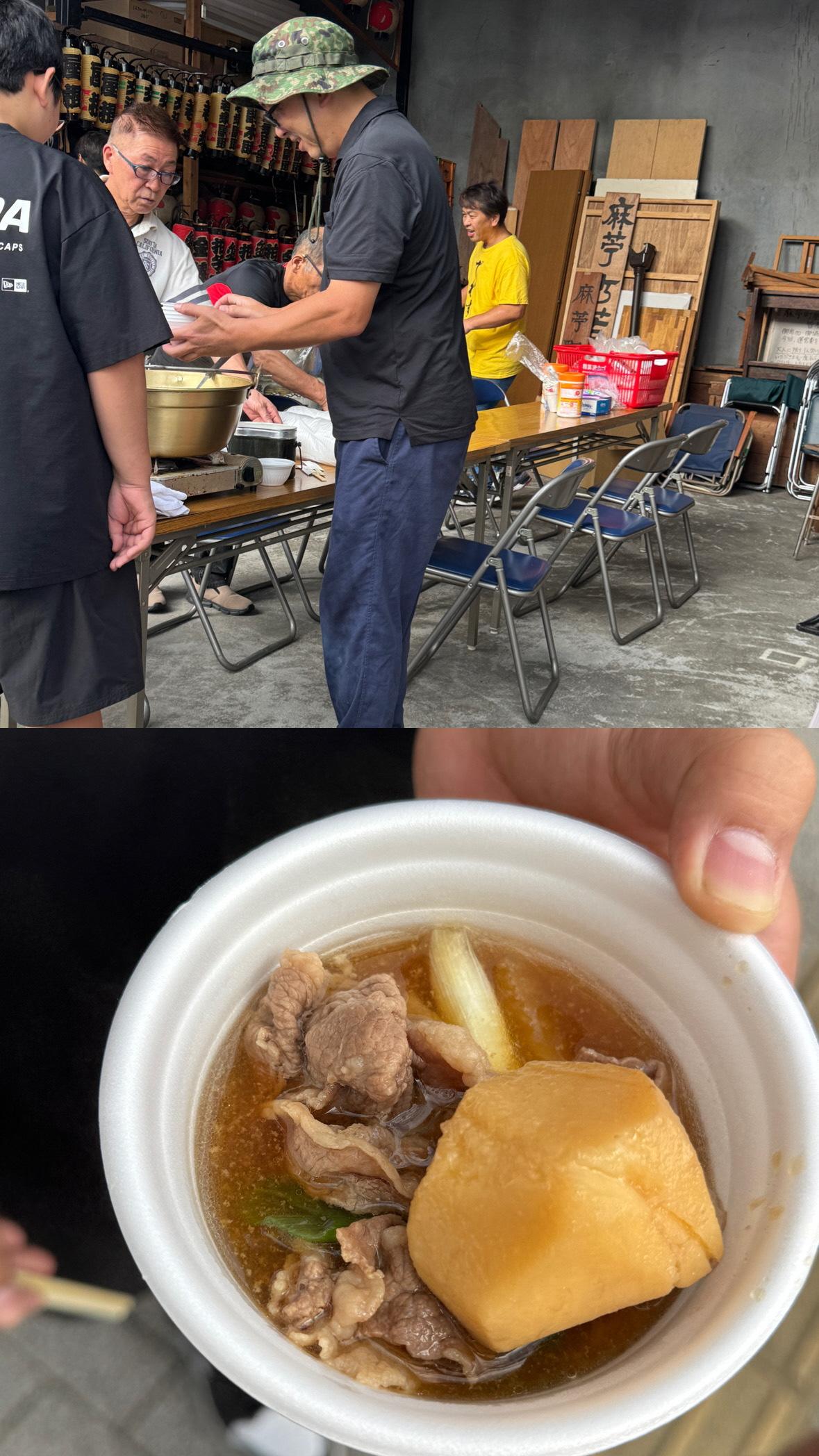

屋台到着後、副頭がお手製芋煮汁をみんなに振る舞ってくれました。

本当に美味しい芋煮でした。

日吉囃子保存会のみんなと。

今回の屋台移動で、屋根の上に乗せてもらって気づいたこと。

彫刻屋台を曳く若衆達、交通誘導、屋台運行の合図、全体的な走行の把握、そして隣にいた屋根の上の若衆など、多くの人が役割分担をし、息を合わせて屋台を運んでいることが分かりました。

きっと鹿沼秋まつりでは、安全面など、より多くのことを考えながら屋台を走らせなくてはいけません。華やかな裏には隠れたたくさんの努力があるだろうと気づきました。

この日、私たちが帰った後も麻苧町の方々は残っていました。

きっと彫刻屋台を念入りにチェックしてから屋台蔵へと収納したのだと思います。

先人からずっと大切にしてきた、彫刻屋台。

次の世代に受け継ぐ為の伝統継承が鹿沼市では麻苧町に限らず、各町内で行われています。

私たち日吉囃子保存会の太鼓締めも、その伝統継承の一つ。

途絶えず残していきたいとお囃子の仲間が話していました。

↑彫刻屋台が不在の文化活動交流館展示室。

屋台移動後、再び伺い撮影させていただきました。

約2週間のレアな光景です。

私は市内に住んでいるので、なかなかない光景を見られて良かったと思いましたが、

県外からも多くのお客様が彫刻屋台を見に来るそうなので、彫刻屋台がないのは寂しいとの事。

学芸員さんのお話は、鹿沼市にずっと住んでいる私も知らなかった事ばかりでとても参考になります。

また、時々伺おうと思っています。

麻苧町彫刻屋台移動、いかがでしたか?

こうして無事、町内へと運ばれた彫刻屋台は

2週間後の鹿沼秋まつりまで屋台蔵でスタンバイ中です。

ぜひ、鹿沼秋まつりに来て実際の彫刻屋台を見に来てください。

鹿沼秋まつり、お待ちしています!

それでは、また!