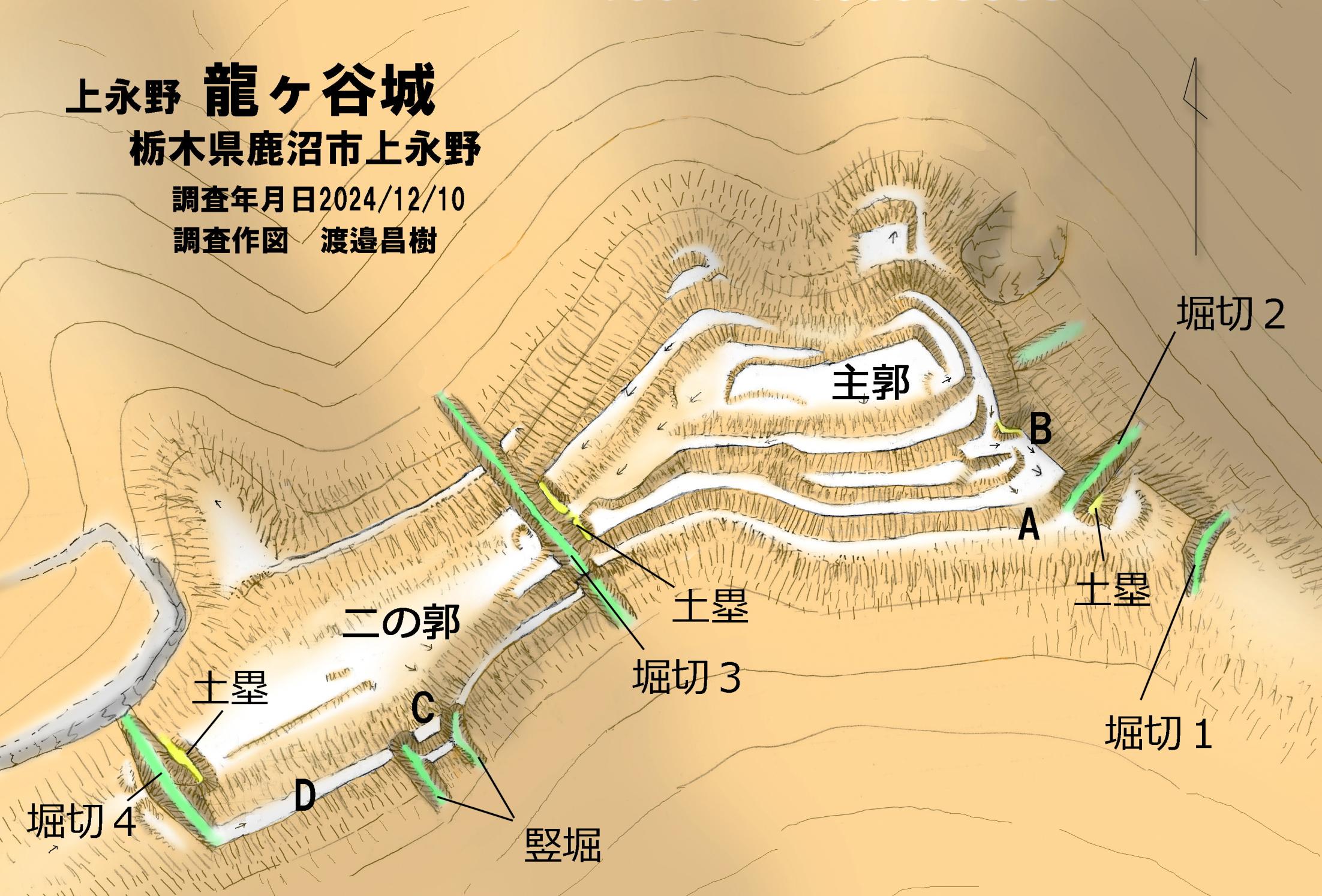

麻苧町【彫刻屋台組み立て 1日目】

皆さん、こんにちは。

以前記事に書いた、麻苧町【彫刻屋台解体】を覚えていますか?

去年10月、鹿沼秋まつりの中止に伴い麻苧町の彫刻屋台解体作業が行われましたが、その際にその様子を取材して記事を書かせていただきました。

ぜひ、この記事を読む前に読んでいただけたらと思います。

ここで以前の解体作業について、簡単に説明を。

なぜ彫刻屋台を解体したのかと言うと、屋台を支えている車輪と車輪を繋ぐ心棒、車輪の中心部の車軸が老朽化し、取り替え作業をするためです。

あれから約4か月。

新しい心棒と車軸が出来上がり、組み立て作業をする準備が整ったそうです。

解体した屋台の組み立てを行うと聞き、さっそくまた取材させていただきました。

さっそく写真をご覧ください。

新しい心棒、初お披露目です。

古い心棒と同じく樫の木で作ったそう。

この心棒を製作した鹿沼の名匠 乾 芳雄さんに心棒についてお聞きしました。

乾さんは、江戸時代から続く荷車製造業「乾樫木工所」の7代目。

乾さん曰く、心棒の約4倍の太さの樫の木から新しい心棒を作ったそうです。

製作期間は約2カ月。

立派な心棒が出来上がりました。

乾さんにすごく綺麗な心棒だとお伝えしたら、なんとこの心棒、鉋(かんな)を使って手作業で製作したそう。

この美しい仕上がり。やっぱり乾さん、凄い方です。

取り付ける時に分かりやすいように、心棒に番号も削ってありました。

至れり尽くせりです。

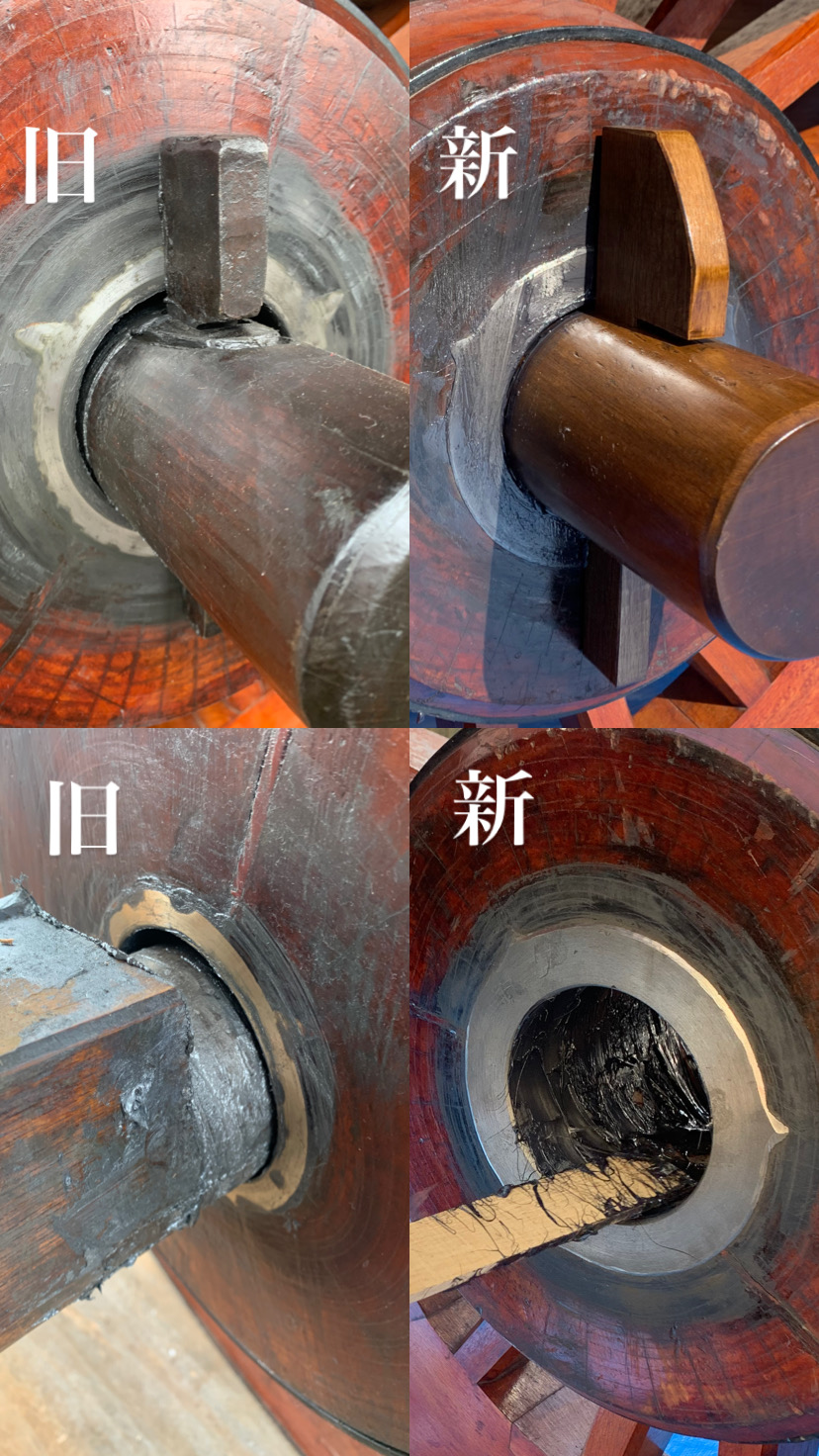

次に、車輪の車軸です。

写真を見て違いに気づきましたか?

そうです。今回、車軸の金具部分を太くしたそうです。

しっかりとしていて、とても丈夫そうです。

車輪にも番号が削ってありました。

それでは、新しい心棒と車軸が出来上がったので、いよいよ組み立て作業を見ていきたいと思います。

その前に。

今回も、鹿沼市の職員の方が写真撮影をしていました。

文化課の職員の方が記録として残すそうです。

一つの作業が終わる度に、出来上がり具合を撮影していました。

今は新しい記録ですが、遠い未来に歴史としてこの記録が見られる日が来るのかなと思うと、何だかワクワクします。

さて、組み立て作業に戻ります。

心棒を車輪に取り付ける準備から始めます。

まず、新しい心棒にたっぷりとグリス(潤滑油)を塗ります。車輪の車軸にもたっぷりと。

車輪と心棒を組み立てたら、新調した木の留金を差し込みます。

サイズもぴったりで、とてもスムーズに心棒が車軸に入りました。

ここで前回、乾さんから教えてもらった今回の心棒と前回の心棒についての違いを。

前回の心棒は強度アップのため鉄板で補強されていました。(下記写真参照)

今回の心棒は鉄板で補強せず、木だけで作ったそうです。

その理由は、まず彫刻屋台は綺麗に舗装された道路だけを走行する訳ではありません。

砂利道や段差、ガタガタした道なども走ります。

そんな中、無理してしまった時に鉄の心棒だと車軸に負担がかかり車輪が壊れます。

しかし、心棒が木で出来ていると心棒に負担はかかりますが、車輪が壊れるのを回避できるそうです。

車輪と心棒、壊れた時に修復が大変で高価なのは車輪の方です。

こういった理由も含めて、木で心棒を製作してくれました。

昨今、樫の木など心棒に出来る木が貴重で入手困難なため、鉄の心棒の屋台も少なくないそうです。

また組み立て作業に戻ります。

車輪と車輪を心棒で繋いだら、土台を組みます。

土台と心棒をしっかり金具で留めたら、ボルトを締めて固定します。

▲myレンチでボルトを締める副頭

この金具のボルト締め、最初は各所それぞれやっていても、最後は一人で責任を持って行った方がいいとの事。

何故なら、この心棒と土台を繋いだ金具、少しずれただけで全てがずれるからです。

その他にも、万が一※輻(や)に不具合があった時に締め具合を統一し、さらに締め終わりをマーキングしておけば、輻の一本が外れても、ボルト部分を調整して応急処置が出来るそう。

※輻(や) とは、車輪の軸と外側の輪とを結ぶ、放射状に取り付けられた数多くの細長い棒です。

今までの経験から、いざという時の対処法も考えて組み立てをしているんですね。

心棒を繋ぐ土台が組み上がったら、今度は柱を骨組みするための土台を組みます。

土台が出来たら、柱をある程度組んで形にします。

仮組みした柱をしっかりタスキで固定したら、土台と合体させます。

この方法は、ある程度人数が多くいる場合に出来るやり方だそう。

みんなで力を合わせてバランスを保ちながら運びます。

逆に人数が少ない場合には、土台に直接一本ずつ柱を建てて組んでいくそうです。

昔はこのやり方で組み立てたそう。

組み立ててから本体と合体するやり方は、近年のハウスメーカーのパネル方式の建て方に似ていますね。

▲正面から

▲横から

これで柱の骨組みが完成しました!

午前中はここまで組み立てる事が出来ました。

皆さん、とても仕事が早いです。

よく、"段取り八分の仕事二分"という事を聞きますが、段取りがとても良いと感じました。

▲宇賀神久男さん(宇賀神さんも鹿沼の名匠です)

午後の作業の前に、ご紹介したい方がいます。

今回、最初にご紹介した心棒・車軸の製作をしてくださった乾芳雄さんと、もうお一方の宇賀神久男さん(宇賀神さんも鹿沼の名匠です)が今回の組み立て作業の指揮をとっていらっしゃいました。おふたりのご指導の元、作業がスムーズに進められていました。

さて、午後の部が始まりました。

足場を屋台の骨組み近くに設置します。

これから梱包してあった彫刻を一つずつ開封し、設置していきます。そのための準備です。

彫刻が次々と開封されました。

すると、彫刻の一つの背後に文字が書いてある彫刻がありました。

副頭にお聞きしたところ、これは墨で書かれているから百年以上前に先人達が描いた落書きなのでは?との事。

Googleレンズで文字検索したところ、一部の文字を解読する事が出来ました。中心からやや右の文字。

"天堂(てんどう)"

天上にある神や仏の居る殿堂。また、天上界。天国。

検索ではこのように解読されました。

昔の人は何を思って書いたのかな?

みんなに読まれる事になるとは思ってもみないでしょうね。

こんな風に落書きから当時の様子を想像するのも面白いです。

彫刻は、一つ一つ数人がかりで手作業で取り付けます。一つが10キロ以上の彫刻を頭上まで持ち上げるのは容易な事ではありません。

しかし皆さん大変なそぶりを見せずにテキパキと作業を進めていました。

ぐるっと柱の周りに彫刻を飾り付けたら、屋根を乗せるための※桁(けた)を設置します。

※桁(けた)とは、建物の柱の上に棟の方向に渡して、ささえとする材木です。

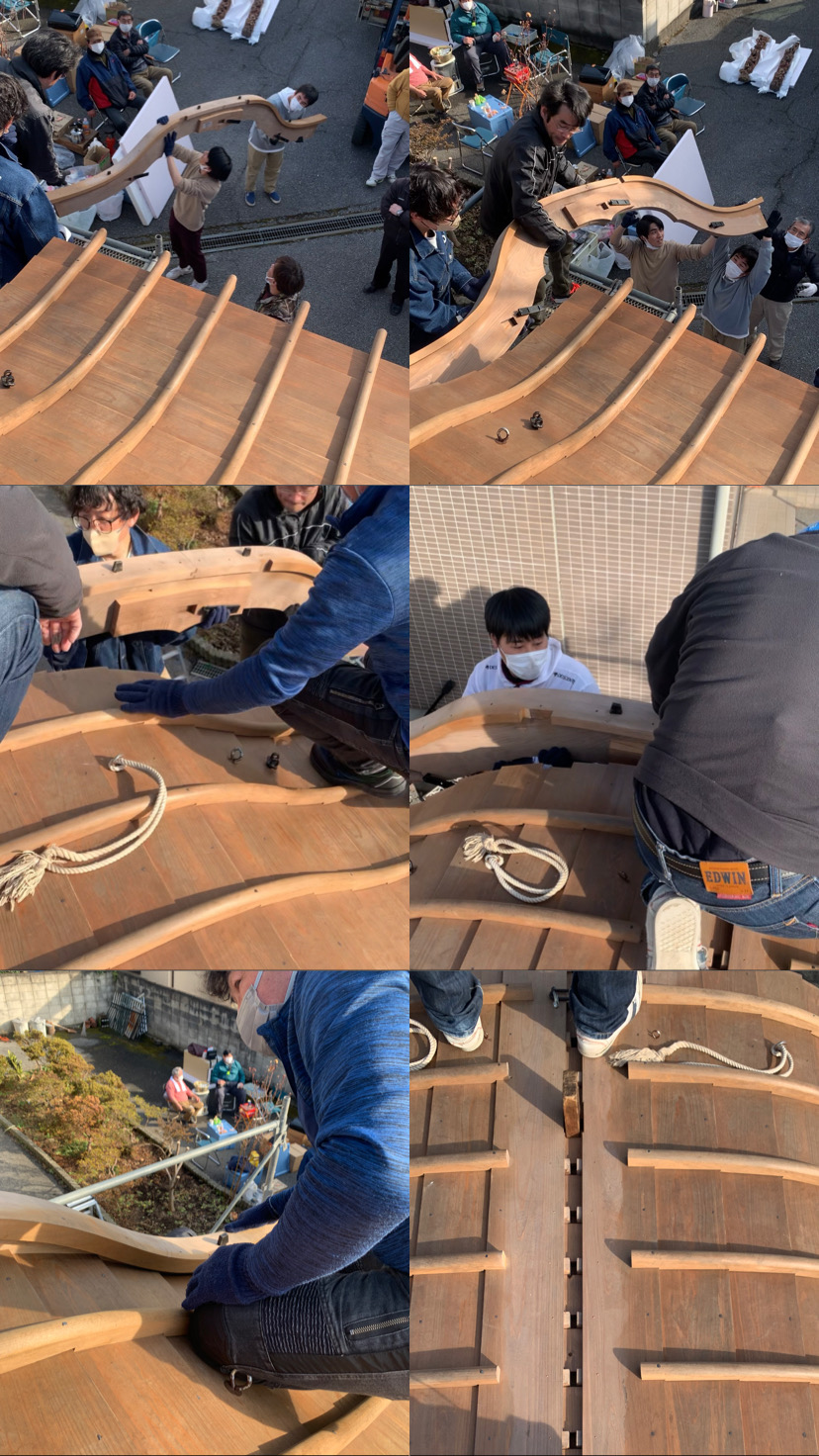

桁の上に、いよいよ屋根を乗せます。

屋根は一つ一つトラックから手作業で運びだし、足場にいる人に手渡します。

持ちづらく、重い屋根。

これも数人がかりの大変な作業です。

少し離れた所で見ていると、頭(かしら)が声をかけてくれました。

なんと、屋台の上に乗って撮影しても良いとの事。

とてもありがたいです。

さっそく足場に乗らせてもらいました。

屋根の取り付けを目の前で見る事が出来て感激です!

足場に乗ってみてわかった事。

足場はしっかりしているといえども、この高さでの作業は思ったより大変です。

足元が不安定だと怖く感じます。

下から見ているだけでは、分からなかった事です。

そして更に。

屋根の上に乗らせてもらいました!

若衆の皆さんの手助けのおかげで、屋根まで上れました。

いざ乗ってみると、こんなに高いとは思いませんでした。

鹿沼秋まつりでは、若衆達が動いている屋台の屋根で平然と立って腕組みをしています。

これは凄い事なんだと分かりました。

屋根の上は動いてなくても怖いのに、走行中に揺れたら立ってなんていられません。

屋根の上でふとある事を思い出しました。

私が中学生の頃はまだ昔の女人禁制みたいな風習が残っていて、女性は屋台の屋根に乗ってはいけないと言われていました。

なので、この場所は未知の世界でした。

大人になってまさかこの場所からこの光景を見られる日が来るなんて。貴重な経験をさせていただき、頭をはじめ麻苧町のみなさん、ありがとうございました!

私が屋根の上で感動してる間にも、麻苧町の皆さんは引き続きテキパキと作業を進めていました。

しかもこの高さで。本当に尊敬です。

そして、いよいよ屋根が完成しました。

屋台らしい姿になり、凛とした佇まいです。

ジャッキを使ってぐるっと回し、屋台を前向きに。

市の職員の方が撮影したら、1日目の組み立ては終了です。

また彫刻や欄干などの取り付けは次の週末に。

みなさん、お疲れ様でした!

私もまた組み立て2日目にお邪魔します。

2日目の記事はまた次回に。

それでは、また!

ライター mari.mari