住家被害認定調査・り災証明について

災害対策基本法第90条の2の規定により、内閣府が示す「災害の被害認定基準」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、市が災害に係る住家(※1)に対して被害認定調査を実施します。

調査により、住家の損害割合を算出し、被害の程度を判定します。この判定結果を基に、り災証明書を交付します(※2)。

※1 住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。

※2 自己判定方式の場合、実地調査を省略し、写真で被害判定を行います。住家の床下浸水の場合は、自己判定方式によりり災証明書を交付します。

| 被害の程度 | 全壊 | 住家半壊 | 準半壊 | 準半壊に至らない(一部損壊) | ||

| 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | ||||

| 損害割合 | 50%以上 |

40%以上 50%未満 |

30%以上 40%未満 |

20%以上 30%未満 |

10%以上 20%未満 |

10%未満 |

調査対象

- 住家:現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物

※ 自己判定方式の場合は、調査を省略します。この場合、判定は「準半壊に至らない(一部損壊)」になります。

※ 水害の被害のうち、床下浸水の場合は、調査を実施せず、自己判定方式によりり災証明書を交付します。

調査の種類

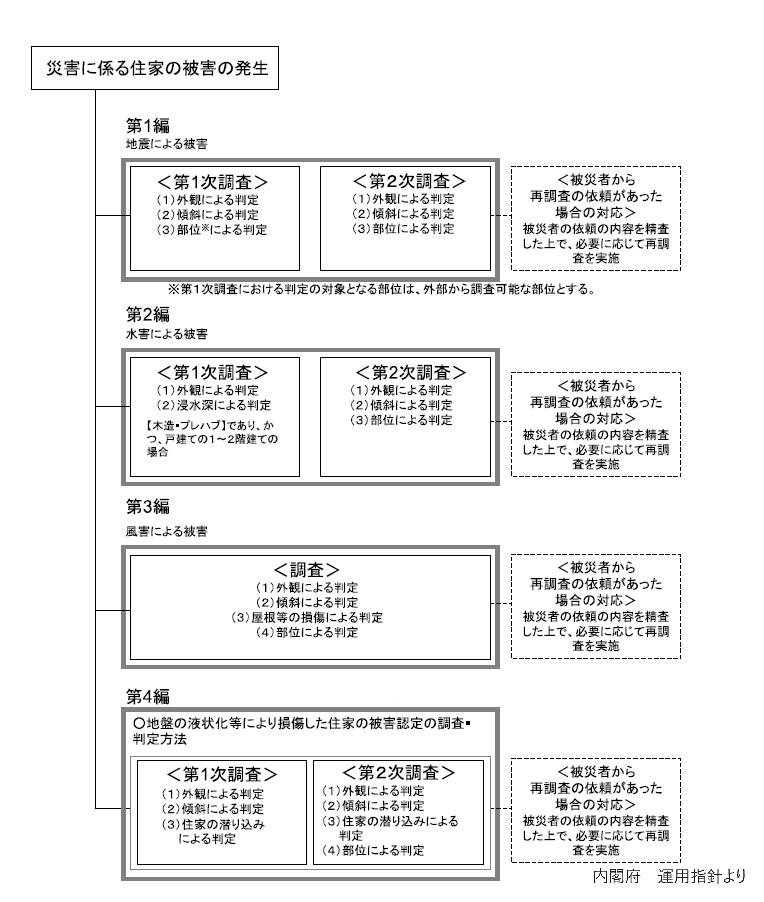

地震、水害、風害、地盤被害による被害ごとに調査内容が異なります。

詳細については、災害に係る住家被害認定について(内閣府ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

被害認定調査の流れ

- 「り災証明書交付申請書」により、税務課・納税課へ申請して下さい。

- 調査日時の調整を行います。

- 現地にて調査を行います。調査には、立ち合いが必要です。

- 調査員が調査の結果を持ち帰り、内閣府の指針に基づき損害割合を算出します。

- 判定の確定作業を行います。

※り災証明書の交付についてはこちらをご覧ください。

地震第1次B調査・水害第1次調査の場合

概ね1週間(※3)以内に判定を確定させますので、確定後り災証明書を窓口で交付します。

※3 災害の規模によって、更に期間を要する場合があります。

地震第1次A・地震第2次調査・水害第2次調査・風害の場合

判定を確定し次第、り災証明書を郵送にて交付します。

調査から証明書交付までは、約2週間から1か月ほど期間をいただきます(※4)。

※4 災害の規模によって、更に期間を要する場合があります。

調査の順序

調査順序については被災 (り災)証明書を短期間で発行するために、被災(り災)証明書の申請順ではなく、効率的に調査 を行える順序を検討しながら調査を実施しますのでご理解ください。

第2次調査の申請

第1次調査を実施した住家の被災者が申請することができます。

第2次調査は、外観目視調査及び内部立ち入り調査を実施します。そのため、調査の際は立ち合いが必要です。

また、第1次調査と第2次調査の判定結果が異なる場合は、第2次調査の判定結果が優先されます。

例)第1次調査結果 「半壊」 、第2次調査結果 「準半壊」 ⇒ 最終結果 「準半壊」

再調査依頼

判定結果について、新たな被害が確認されるなど相当の理由をもって修正を求める場合は、当該証明書交付から60日以内であれば、再調査を依頼することができます。

受付後、依頼内容を精査し、再調査が必要と考えられる点がある場合は、その点について再調査を実施します。