り災証明書、被災(届出)証明書の交付について

住まいが被害を受けたときは、写真を撮りましょう

被害認定調査の前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となります。

あらかじめ、被災者が被害状況について、可能な限り写真撮影を実施し、保存しておいていただくことが、たいへん重要になります。

詳細については、こちらから

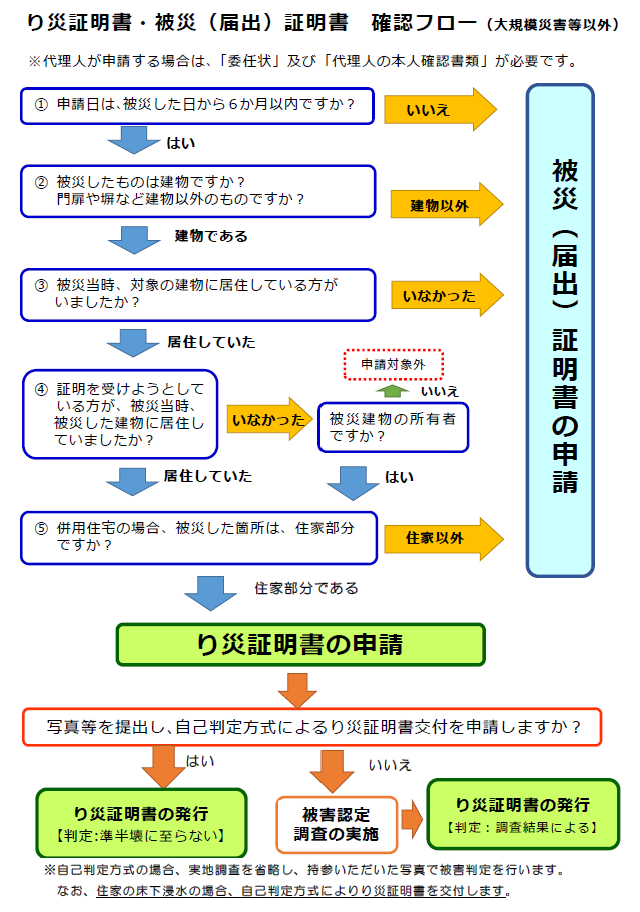

![]() り災証明・被災(届出)証明書確認フローチャート(pdf 129 KB)

り災証明・被災(届出)証明書確認フローチャート(pdf 129 KB)

り災証明書の申請

り災証明書とは

り災証明書とは、災害対策基本法第90条の2に基づき、市町村が住家の被害等を調査し、災害による被害の程度等を証明する書面です。

り災証明書は、主に被災者生活再建支援制度や住宅の応急修理制度などの適用の判断材料として活用されています。

対象となる建物

- 住家

※「住家」とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことをいいます。

対象外の例

被災(届出)証明書により、市に災害による被害を届け出た事実を証明することができます。

- 門戸、塀、家財、カーポート、物置

- 自動車、自転車

- 非住家の建物(工場、倉庫、店舗、空き家等)

- ビニールハウス

申請できる人

- 被害を受けた住家の所有者

- 被害を受けた住家の居住者(借家人等も含む)

※代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。

申請期間

災害発生日から、原則6か月以内としています。

※災害の規模によっては、延長する場合もあります。

申請に必要なもの

り災証明書交付申請書

り災証明書交付申請書(両面印刷推奨)

記載例

記載例- 被害の状況が分かる写真(写真の撮り方はこちら

)(自己判定方式の場合)

※写真等を提出し、自己判定方式によるり災証明書【判定:準半壊に至らない】の交付を受けることができます。

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

委任状(申請書の裏面)

委任状(申請書の裏面)(両面印刷推奨)※代理人の場合に必要になります。

申請場所

行政棟2階税務課及び納税課

マイナンバーカードを利用してオンラインで申請する

- マイナポータル(外部サイト)により、マイナンバーカードを利用してオンラインで申請することができます。

※電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

発行手数料

無料

注意事項

- 準半壊以上が見込まれ被害認定調査を実施した場合は、被害認定調査を行った日から2週間程度でり災証明書を郵送します。

- 被害認定調査を行う場合は、国の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき実施します。

- 再調査を依頼する場合は、り災証明書の交付を受けた日から60日以内に税務課又は納税課へご連絡ください。

被害認定調査の際には感染症の防止対策をお願いします。

被害認定調査の際には、新型コロナウィルス等の感染防止に取り組んでいただきますようお願いします。具体的な取り組み内容は次のとおりです。

- 立ち会いには、最小限の人数でお願いします。

- マスクの着用、手洗いの励行、咳エチケットにご協力をお願いします。

- 住家内の換気にご協力をお願いします。

被災(届出)証明書の申請

被災(届出)証明書とは

被災(届出)証明書とは、自然災害での被害の届け出があった事実を証明する書面であり、融資や保険金などの申請に活用されている場合があります。

被災(届出)証明書は、被害の状況や程度を証明するものではありません。

発行事例

過去に発行した事例です。

- 門戸、塀、家財、カーポート、物置などの破損・水没

- 自家用車等の水没(要ナンバーの記載)

- 農業用ビニールハウス等の倒壊

- 雪による立木の倒木

- 土地への土砂の流入

- 家畜の被害

- 非住家(工場、倉庫、店舗、空き家等)の被害

申請できる人

- 被災者本人

- 被災者と同居をし、生計を一にする家族

- 被災者の代理人(委任状が必要。被災(届出)証明書の裏面に委任状の書式があります。)

申請に必要なもの

- 被災(届出)証明書交付申請書

(両面印刷推奨)

記入例

記入例 - 本人確認書類

- 被害の状況が分かる写真(車両の場合はナンバープレートの確認ができるもの)

- 委任状(申請書の裏面)

(両面印刷推奨)※代理人の場合に必要になります。

申請場所

行政棟2階税務課及び納税課

発行手数料

無料

関連項目:雑損控除について